INTERNATIONALE HEIMATKUNDE: COSTA RICA

MILITÄRFREIE ZONE

Costa Rica ist neben seiner neueren Karriere als mittelamerikanisches Ferienparadies vor allem dafür bekannt, daß es keine Armee besitzt.

Das ist einerseits bemerkenswert. Jeder Staat auf der Welt hat normalerweise ein Heer und begründet das damit, daß man sich ja ständig gegen böse Feinde verteidigen muß bzw. davon abhalten muß, einen zu überfallen.

Armeen dieser Welt

Die Begründung, daß man sich ja „verteidigen“ muß, wird auch damit untermauert, daß es heute kein „Heeresministerium“ oder einen „Kriegsrat“ gibt, wie solche Behörden früher hießen, sondern nur Verteidigungsministerien, denen in neuerer Zeit bevorzugt Frauenzimmer vorstehen, die gar keinen Militärdienst abgeleistet haben.

Bei genauerem Hinhören geht es allerdings darum, daß die jeweiligen Armeen nicht einfach dem Schutz gegen kriegerische Handlungen von außen, sondern dem Schutz der nationalen Interessen dienen. Und je nachdem, wie ehrgeizig diese ausfallen, sieht dann auch dieser Teil des Gewaltapparates aus.

In der EU stellen verschiedene Regierungen inzwischen fest, daß sie diesbezüglich die Zügel schleifen haben lassen und jetzt fest ihre Armeen verstärken und aufrüsten müssen, damit sie auf der Welt wieder etwas zu sagen haben. Zumindest ist das die Absicht. Ob etwas daraus wird – sowohl aus der Aufrüstung als auch aus dem Geltendmachen der eigenen Interessen – das ist noch nicht heraußen.

Costa Rica hat jedoch kein Heer. Außer Costa Rica verzichten nur Island, Haití, die Salomonen und einige kleine Inseln und Stadtstaaten auf diese Abteilung des staatlichen Gewaltapparates.

Das weist darauf hin, daß Costa Rica offenbar keine Feinde hat und auch keine Interessen, mit denen man sich andere Staaten zu Feinden macht.

Zusätzlich zur Armeelosigkeit ist es nämlich auch noch neutral und hat keinerlei offene Grenzfragen mit Nachbarstaaten.

Man fragt sich wirklich, wie in dem an Konflikten und Elend nicht gerade armen Mittelamerika ein solcher Staat zustandekommen konnte?

Das Przemysl(*1) der spanischen Kolonialverwaltung

Kolumbus kam Anfang des 16. Jahrhunderts an die Atlantikküste Costa Ricas und nahm einen Haufen Eingeborene wahr, die nichts anhatten außer etwas Goldschmuck um den Hals. Daraus schloß er – fälschlich –, daß sich dort große Reichtümer und vor allem Gold befinden müßten und gab der Gegend den Namen „Reiche Küste“. Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens.

Die Eroberung und spätere Besiedlung ging in sehr gemächlichem Tempo voran, weil jeder Eroberer, der seine Nase in das Territorium Costa Ricas steckte, herausfand, daß es dort nichts zu holen gab.

Siedlungen, die angelegt wurden, wurden wieder aufgegeben. Das einzige kontinuierliche Interesse der Spanier an dieser Gegend speiste sich aus der Notwendigkeit, die verschiedenen anderen bereits erschlossenen Territorien Mittelamerikas miteinander zu verbinden.

Dazu kam, daß die Eingeborenen, die es dort zu Kolumbus’ Ankunft durchaus gab, mit der Zeit an den von den Europäern eingeschleppten Infektionskrankheiten verstarben. Der Gegensatz zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten fiel also auch weg – weder mußte man sie vertreiben noch umbringen, sie ließen sich durch frühen Abgang auch nicht versklaven. Heute machen die Indigenen ca. 2% der Bevölkerung aus.

Der Mangel an Bergbau oder Landwirtschaft machte auch das Einführen von Sklaven aus Afrika unnötig.

Sowohl die Beamten der Kolonialverwaltung als auch die Kleriker, die sich nach Costa Rica begaben, waren notgedrungen anspruchslose Personen, die sich ihre Wäsche selbst wuschen und ihre Socken stopften. Man gewinnt den Eindruck, daß eine Entsendung nach Costa Rica einer Strafversetzung gleichkam. Oder einer Möglichkeit, sich ungeliebter Verwandter zu entledigen.

Der Ausspruch Galeanos von der „Armut der Menschen als Ergebnis des Reichtums der Erde“(*2) bestätigt sich in Costa Rica in umgekehrter Weise: Es konnte kein großes Elend entstehen, weil sich dort keine Reichtümer anhäufen ließen.

Die Landwirtschaft bzw. das Grundeigentum

Während sich im spanischen Kolonialreich der Großgundbesitz durchsetzte, der mit einheimischen Leibeigenen und importierten Sklaven bewirtschaftet wurde, kam auch diese Art von Grundeigentum in Costa Rica nicht voran. Mühsam warben die frühen Eroberer oder besser Erschließer dieser Gegenden Siedler an, die unerfreulichen Lebensumständen in Spanien zu entkommen versuchten. Es waren entweder verarmte spanische Kleinadlige, Bauern aus dem Norden oder konvertierte Juden, die dem Elend zu Hause oder der Inquisition entkommen wollten. Auch Protestanten suchten Zuflucht in diesem Niemandsland, wo sich niemand um die religiöse Zugehörigkeit scherte.

So bildete sich in Costa Rica eine größtenteils auf Subsistenz beruhende Landwirtschaft von kleinen Bauern heraus, die sich bescheiden weiterbrachten. Sie bauten neben den für ihren eigenen Konsum bestimmten Feldfrüchten auch handelsfähige Produkte wie Tabak, Kaffee oder Kakao an, die auf Maultierrücken in die Städte der umliegenden Provinzen transportiert wurden. Neben kleineren Aufständen der immer weniger werdenden Eingeborenen erschwerten das Leben dieser bescheidenen Landwirte noch die Überfälle von Piraten, die sich auf karibischen Inseln und an der Atlantikküste festgesetzt hatten und hin und wieder auf Raubzüge ins Landesinnere aufbrachen, wenn sonst keine vielversprechendere Beute in Sicht war.

Große Teile des Territoriums wurden während der Kolonialzeit nie besiedelt. Neben den Bauern hielten sich hinter den 7 Bergen unzugängliche indigene Gemeinden, der Rest blieb Wildnis. Ein paar Großgrundbesitzer gab es zwar, aber sie waren eben ähnlich wie der Rest sehr bescheiden, besaßen weder große Flächen noch eine nennswerte Anzahl von Sklaven, die sie bewirtschafteten.

Nach der Unabhängigkeit wurde weiter nach Siedlern gesucht, die das unbebaute Land erschließen sollten. Sie erhielten das Land geschenkt, erhielten Eigentumstitel gegen geringe Abgaben. So kam ein neuer Schwung von Habenichtsen nach Costa Rica, die im Schweiße ihres Angesichts Wälder rodeten und Land urbar machten. Neben den traditionellen Produkten wie Getreide, Wurzeln und Viehzucht, Kaffee, Kakao und Tabak waren auch Rotholz und Indigo als Farbstoffe gefragt.

Durch diese unabhängige Bauernschaft und die vielen Produkte kam es auch nie zu Monokulturen wie in anderen Teilen Lateinamerikas. Sogar die Banane konnte sich trotz heftiger Aktivitäten des US-Kapitals und der United Fruit Company im Besonderen nicht in gleichem Ausmaß wie in anderen lateinamerikanischen Staaten durchsetzen.

Hier hat sich inzwischen einiges getan. Ende des vorigen Jahrhunderts wurden gemäß dem Washington Konsens Privatisierungen auf die Tagesordnung gesetzt. Seit Costa Rica 2004 dem Freihandelsabkommen CAFTA mit den USA beigetreten ist, haben Investitionen, Gesetzesänderungen und die moderne Art des Bauernlegens mittels Banken und Krediten einiges verändert: Großgrundbesitz, Cash Crops usw. und damit für Produzent und Konsument ungesunde Anbauweisen haben sich vor allem im Osten, in der Nähe der Atlantikküste, breitgemacht. Das moderne Agrarkapital hat auch den traditionellen costaricanischen Bauernstand reduzieren geholfen.

Man merkt hier, wie diese Freihandels-Abkommen sich keineswegs auf den Handel beschränken, sondern in die Rechtspflege und die Eigentumsverhältnisse eingreifen.

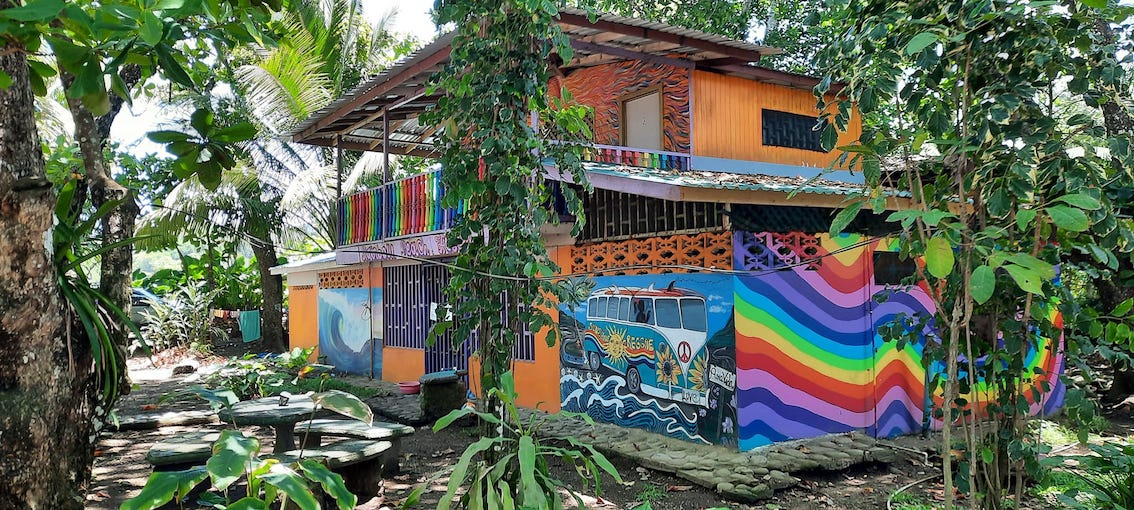

Tourismus

Freiwerdende Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft wurden von dem seit den 80-er Jahren ständig anwachsenden Tourismus-Sektor aufgesogen.

Auch hier gelang es den Costaricanern, aus der Not eine Tugend zu machen: Klein strukturierte Landwirtschaft mit mehr Human- als sonstigem Kapital und viel Wildnis – ideal für sanften Tourismus!

Costa Rica war Pionier des Öko-Tourismus. Flugs wurden viele brachliegende Naturschönheiten zu Nationalparks oder zu Orten von nationalem Interesse erklärt, sie wurden und blieben staatlich. Und Costa Rica ging damit international auf Werbefeldzug. Sie wollen Ballermännern entkommen? Sie wollen Naturbeobachtungen machen, aber doch am Abend warm duschen? Da sind sie bei uns genau richtig!

| „Der Tourismus in Costa Rica ist einer der wichtigsten und am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige des Landes und stellt seit 1995 die erste Einnahmequelle der Wirtschaft dar. Seit 1999 generiert der Tourismus mehr Deviseneinnahmen für das Land als der Export ihrer traditionellen Agrarprodukte: Bananen, Ananas und Kaffee. Der Tourismusboom begann 1987. Die Zahl der Besucher stieg von 329.000 im Jahr 1988 auf eine Million im Jahr 1999 und überstieg 2008 die 2-Millionen-Marke, bis sie im Jahr 2015 den Rekord von 2,6 Millionen ausländischen Touristen erreichte.“ (Wikipedia, Turismo en Costa Rica) |

Unabhängigkeit

Ebenso unaufgeregt wie die Kolonisation gestaltete sich auch die Erringung und Bewahrung der nationalen Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit kam von außen – schwups, auf einmal war die Kolonialmacht weg. Das Gebiet blieb für die dortigen Beamten und sonstigen Bewohner irgendwie übrig, weil niemand von außerhalb es beanspruchte. Keine Armeen durchquerten Costa Rica, keine Caudillos lieferten sich Bürgerkriege. Wofür denn auch? Für ein paar Kühe, eine Ladung Fische oder 3 Kaffeesträucher?

Diese beschauliche Ereignislosigkeit bescherte Costa Rica 1824 auch noch einen Gebietsgewinn, als eine Provinz Nicaraguas sich freiwillig Costa Rica anschloß, um eine Ruhe von den Machtkämpfen der nicaraguensischen Eliten zu haben.

Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit besaß Costa Rica keine Ärzte oder Spitäler oder Apotheken, sondern nur Heiler mit einiger Kenntnis von Pflanzen und Kuren für diejenigen Krankheiten, die eben so auftraten. Es gab kaum Schulen, die meisten Bewohner waren Analphabeten. Von höherer Bildung keine Spur. Die einzigen Gebildeten waren die Priester.

Die von außen über das Land hereingebrochene Unabhängigkeit nötigte die spärlichen Eliten dazu, sich um so Dinge wie Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur usw. zu kümmern. Auf einmal war das alles notwendig, da von den Metropolen des Nordens nix mehr kam.

Staatswerdung

Der Versuch, die Infrastruktur zu entwickeln – vor allem durch Eisenbahnbauten – und neue Quellen des Reichtums, vor allem im Begbau, zu erschließen, führte im 19. Jahrhundert zu Wellen der Einwanderung aus Europa, Jamaica und China.

Diese Einwanderung aus allen Teilen der Welt verursachte die Notwendigkeit, ein Bildungssystem zu etablieren, das diese verschiedenen neuen Bürger über nationale Bildung und Spracherwerb in Wort und Schrift integrierte. Das Schulsystem Costa Ricas entstand in der gleichen Langsamkeit und in Schüben wie alles andere in der Geschichte dieses Staates. Erst im 20. Jahrhundert wurden Universitäten gegründet.

Ähnlich sah es mit der Rechtspflege aus. Die kam auch erst in die Gänge, als die Ruder des Staates von Juristen übernommen wurden, so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Da wurden Volkszählungen, Gerichte, Gefängnisse und ein Wahlregister eingerichtet, um überhaupt einmal eine Nation, ein Verhältnis von Oben zu Unten zu schaffen, wo alle Bürger erfaßt und in das staatliche System einbezogen wurden.

Im 19. und auch im 20. Jahrhundert war ein weiterer Vorteil Costa Ricas, daß durch seine geringe Attraktivität für ausländisches Kapital keine nennenswerte Verschuldung stattfand. Sogar die Aktivitäten der US-Unternehmer in Sachen Eisenbahn usw. funktionierten nur dann, wenn sie das Kapital vorschossen, um nicht an der staatlichen Zahlungsunfähigkeit zu scheitern.

Für die Entwicklung Costa Ricas war der Sohn katalanischer Emigranten, José Figueres Ferrer, entscheidend, der nach einer kurzen Rebellion im Jahr 1948 zum Präsidenten aufstieg. Er schaffte das Heer ab, weil er es als Quelle der politischen Instabilität empfand. Er etablierte einen Sozialstaat, um die lästigen Arbeitskämpfe der Arbeiterschaft zu beenden. Ferner entwickelte er die Infrastruktur und das Bildungswesen und machte dadurch Costa Rica zu einem attraktiven Staat für Einwanderer und Investitionen.

Wie das alles finanziert wurde, ist eines der Rätsel Costa Ricas. Es jedoch bemerkenswert, daß das Land nie in die in der weiteren Umgebung öfter vorkommenden Schuldenkrisen geriet. Es hat auch eine eigene Währung, den Colón (= Kolumbus), der nie besonders inflationär war, weshalb auch keine großen Währungsreformen nötig wurden.

Der Gewaltapparat

Costa Rica hat zwar kein Heer, aber eine Polizei. Immerhin gibt es auch dort eine Eigentumsordnung und Gesetze, deren Einhaltung überwacht werden muß. Man merkt aber an Costa Rica – das eine bemerkenswert hohe Rechtssicherheit aufweist –, daß, wo es nicht viel Elend gibt, auch nicht viel Polizei nötig ist. In Costa Rica kommt nach offiziellen Angaben 1 Polizist auf 413 Einwohner. Im ebenfalls nicht besonders rechtsunsicheren Österreich war das Verhältnis im Vorjahr, d.h. 2023, 1 zu 239.

Da spart der Staat sich natürlich auch viel Geld, mit einer kleinen Polizei und ohne Heer – Geld, das für vernünftigere und für das Publikum bekömmlichere Einrichtungen aufgewendet werden kann. Was dann wieder dazu führt, daß man nicht so viel Polizisten braucht, weil eh alle brav sind.

Die Polizisten Costa Ricas erhalten ihre Ausbildung im Ausland, da es gar keine Polizeiakademie oder dergleichen gibt. Nachdem ein Schub Polizisten, die von den USA in der „School of the Americas“ ausgebildet worden waren, gleich einmal ein kleines Massaker anrichtete, – weil sie die Subversionsbekämpfung unbedingt praktizieren wollten, auch wenn es keine Subversion gab – wurde die Ausbildung etwas diversifiziert. Inzwischen wird Spanien als Ausbildungsstaat bevorzugt.

Die Sicherheitsprobleme Costa Ricas kommen heute vor allem von außen: Erstens liegt es auf der Drogen-Route für das Kokain aus Kolumbien, zweitens schleppt sich ein ständiger Strom von Flüchtlingen aus der ganzen Welt durch den Darien – wo ein Teil von ihnen umkommt –, dann durch Panama und schließlich auch durch Costa Rica Richtung Norden, um in das Gelobte Land USA zu gelangen.

Die Politik Costa Ricas besteht darin, daß sie versucht, diese Reisenden möglichst schnell von der südlichen Landesgrenze zur nördlichen zu schieben, wo das benachbarte Nicaragua eine ähnliche Politik betreibt, was dem großen Bruder im Norden sehr mißfällt.

Da aber Costa Rica eine privilegierte Stellung genießt, schlossen die USA unter Trump mit anderen Staaten ein Rückführungsabkommen ab ( – das inzwischen von seinem Nachfolger aufgekündigt wurde).

Weshalb am Schluß noch die Außenpolitik Costa Ricas zu betrachten ist.

Die Stellung Costa Ricas in beiden Amerikas und in der Welt

Ihren ersten wichtigen außenpolitischen Auftritt hatte die Regierung Costa Ricas Mitte des 19. Jahrhunderts, als der damalige Präsident Mora eine zentralamerikanische Allianz schuf, um den US-Abenteurer Walker daran zu hindern, eine Art US-Brückenkopf in Nicaragua zu errichten.

Später geriet das Land in Territorialstreitigkeiten, vor allem aufgrund der beiden anvisierten Routen für den späteren Panamakanal. (Die 2. Route war durch den Nicaraguasee geplant, ein Projekt, das hin und wieder auftaucht und wieder verschwindet.) Costa Rica lag zwischen den beiden Routen – ein weiterer historischer Glücksfall – wurde aber durch die Auseinandersetzungen in Mitleidenschaft gezogen.

Rund um den I. Weltkrieg und danach geriet Costa Rica in verstärkte Abhängigkeit von den USA in dem Maße, in dem es sich aus der britischen löste, die sich vor allem an der Pazifikküste gezeigt hatte. Das sogenannte Taft-Urteil entband Costa Rica des Schuldendienstes gegenüber britischen Banken, die damit korrupte Geschäfte eines früheren Machthabers finanziert hatten – damit war klargestellt, daß sich die USA die Jurisdiktion über Costa Ricas Geldgeschäfte zusprachen.

Amerika den Amerikanern!

In realistischer Einschätzung seiner geringen Größe und sich der daraus ergebenden Bedeutungslosigkeit segelt Costa Rica seither im Windschatten der USA und vermeidet Konfrontationen mit der Weltmacht.

Von 1961 bis 2003 waren die diplomatischen Beziehungen Costa Ricas zu Kuba auf Eis gelegt.

Etwas anders positionierte sich Costa Rica gegenüber Nicaragua. Die costaricanischen Behörden tolerierten nach dem Sieg der Sandinisten den Comandante Cero, einen dissidenten Sandinisten, der eine Zeitlang vom Territorium Costa Ricas aus operierte. Der Präsident Monge gestattete den USA zunächst die Benutzung costaricanischen Territoriums für den Contra-Krieg, sein Nachfolger Arias zog diese Genehmigung jedoch 1986 zurück.

Costa Rica versucht bis heute Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden und sich nicht von den USA instrumentalisieren zu lassen.

Costa Rica hat sich inzwischen etabliert als eine Art lateinamerikanische Moralinstanz, dessen Politiker in Konflikten zu vermitteln versuchen. In der Hauptstadt San José wurde die Amerikanische Menschenrechtskonvention 1969 initiert und später erweitert.

Der Präsident Arias Sánchez erhielt 1987 den Friedensnobelpreis für seine Vermittlungstätigkeit in den Bürgerkriegen Mittelamerikas.

__________________________

(*1) Przemysl im heutigen Polen war in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie der Inbegriff der entlegenen Provinz, wo niemand hingeraten wollte.

(*2) Galeano teilt seine Geschichte Lateinamerikas in 2 Teile: Die koloniale und die vorkoloniale Geschichte. Für die Zeit der Kolonialreiche untersucht er unter diesem Titel 7 mineralische und agrarische Rohstoffe, die in einer Gegend Reichtum für wenige und Elend für viele geschaffen haben.

August 2024