INTERNATIONALE HEIMATKUNDE: PARAGUAY

LAND DER SOZIALEN EXPERIMENTE

Das Gebiet des heutigen Paraguay enthält bis heute keine besonderen Bodenschätze, die in der Kolonialzeit den Hunger der Eroberer hätten wecken können.

Allerdings ist der Paraná schiffbar und ebenso der Rio Paraguay, der in der Nähe der heutigen argentinischen Stadt Corrientes in den Paraná mündet. In einer Zeit, als die Flüsse die Haupt-Verkehrsadern waren, hätte diese Schiffahrtsroute die Feinde Spaniens bis in die Nähe der heutigen bolvianischen Grenzstadt Puerto Suárez und auf anderen Wasserwegen oder auf dem Landweg weiter bis zu den Silberminen von Potosí und den restlichen Bergbauzentren der Andenkette bringen können.

Es hatte also strategische Beutung und wurde auf eigenartige Weise zu einer Art Militärgrenze des Spanischen Kolonialreiches.

1. Das erste Experiment: Die jesuitischen Reduktionen

Die spanischen Könige waren daher durchaus kooperativ, als die Jesuiten den Vorschlag machten, dieses wirtschaftlich uninteressante, aber strategisch wichtige Gebiet mit ihren Missionen zu besiedeln. Diese Missionen hießen „Reduktionen“, weil das Seßhaftmachen der nomadischen Eingeborenen nicht ganz zu Unrecht als eine Art Einschränkung betrachtet wurde.

Die wichtigsten Missionen auf dem Gebiet Paraguays und der angrenzenden Provinz Argentiniens wurden 1609-1640 gegründet, als Spanien und Portugal unter einer Krone vereint und das Gebiet sozusagen frei für Besiedlung von beiden Seiten war. Im Lauf des folgenden Jahrhunderts erhielten sie dann die Aufgabe, die Grenze zwischen den beiden Kolonialreichen zu befestigen und zu verteidigen.

|

| Trinidad – 1 |

Die gesetzliche Grundlage dieser Missionen geht auf den Dominikanermönch Bartolomé de Las Casas zurück, den „Vertreter der Indianer“, der als Hauptgrund der Ausrottung der einheimischen Bevölkerung die Versklavung dingfest machte und verschiedene Dekrete von Karl V. erwirkte, die alle in den Kolonien bis dahin nie beachtet worden waren: Die Jesuiten bedungen sich für ihre Missionen die Befreiung ihrer indigenen Missionierten von der Encomienda aus, der offiziellen Erlaubnis der Eroberer zur Versklavung der einheimischen Bevölkerung. Außerdem unterstanden sie direkt der spanischen Krone und nicht den verschiedenen Verwaltungseinheiten des Spanischen Kolonialreiches.

|

| Trinidad – 2 |

Dadurch konnten sie problemlos Anhänger gewinnen – die Jesuitenmissionen wurden zu einer Art Schutzgebiet für die Guaraní-Indianer des heutigen Grenzgebietes zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien.

Gleichzeitig wurden sie zu einem begehrten Ziel für Sklavenjäger aus dem heutigen Brasilien, die Bandeirantes oder Paulistas, die sich als Untertanen der portugiesischen Krone um diese Abmachungen nicht kümmerten. Auch spanische Grundbesitzer und Kolonialbeamte warfen ein gieriges Auge auf diese gut genährten und arbeitsfähigen Personen, die sie gerne für Arbeiten aller Art benutzt hätten.

So erhielten die Missionen auch die Erlaubnis, sich zu bewaffnen und gegen Eindringlinge zu verteidigen. Sie stellten sogar bewaffnete Milizen, mit denen Rechte der Krone gegen gierige Kolonialbeamte verteidigt, oder Einfälle anderer, nicht bekehrter Indianerstämme abgewehrt wurden.

|

| Trinidad – 3 |

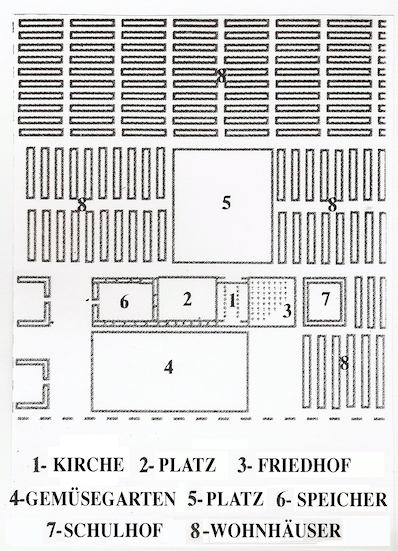

Die Organisation dieser Jesuitenmissionen war bemerkenswert: Im Zentrum der Siedlung war ein zentraler Platz, an deren einer Seite die Kirche stand. Die anderen Seiten waren rechtwinkelig angeordnet und enthielten sowohl Verwaltungs- als auch Wohngebäude.

|

| Grundplan von Jesús |

Die restlichen Wohngebäude – eine Art Reihenhäuser, wo sich Einzimmerwohnungen mit einer Tür auf einer Seite aneinanderreihten – waren ebenfalls rechtwinkelig über das Gelände verteilt und das ganze von einer Mauer umgeben, gegen die Sklavenjäger. Sie waren eine Art Wehrburg in der Ebene.

Die Jesuiten gaben dem Guaraní eine Schrift und unterrichteten ihre Schützlinge außer in Lesen und Schreiben im Harfenspiel, als dem in ihrem Augen angemessensten Instrument zur Lobpreisung des Herrn.

|

| Taufbecken in der Mission Trinidad |

Die Missionen auf portugiesischem Hoheitsgebiet wurden nach dem Vertrag von Madrid 1750 – der die Landgrenze zwischen den beiden Kolonialreichen festlegte – an die portugiesische Krone übergeben und mit Waffengewalt aufgelöst. Die restlichen Missionen endeten 17 Jahre später, als der damalige spanische König die Jesuiten verbieten und aus dem gesamten Spanischen Reich – Mutterland und Kolonien – ausweisen und ihre Besitztümer beschlagnahmen ließ.

Die Jesuiten gingen, ihr Erbe blieb: Paraguay ist zweisprachig – Spanisch und Guaraní – und die Harfe ist das beliebteste Musikinstrument Paraguays. Auch die Wohnbauten der ländlichen Bevölkerung stellen eine etwas weiter entwickelte Form der jesuitischen Einzimmerwohnung dar.

2. Das zweite Experiment: Unabhängigkeit = Autarkie

In den turbulenten Zeiten der napoleonischen Kriege in Spanien und der dadurch beflügelten lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen setzte sich der Rechtsgelehrte und Lokalpolitiker Gaspar Rodríguez de Francia mit seiner Vorstellung eines unabhängigen Staates Paragyuay durch.

Das Territorium hatte vorher zum Vizekönigreich des Rio de la Plata gehört. Die Aufständischen in Buenos Aires waren daher der Ansicht, daß dieses Territorium sich als Ganzes für unabhängig erklären sollte, unter der Führung der Eliten von Buenos Aires. In den Jahren von 1811 bis 1816 gab es einige mißglückte Versuche, die politischen Eliten von Asunción der Oberhoheit von Buenos Aires zu unterwerfen. Dazu kamen Machtkämpfe unter den Eliten Asuncións, die durch die Wahl von Rodríguez de Francia zum Diktator beendet wurden. Er herrschte dann eben diktatorisch bis zu seinem Tod 1840.

|

| Das Haus der Unabhängigkeit, in dem diese 1811 verkündet wurde |

Die argentinischen Provinzen und die argentinischen Regierungen versuchten die Regierung in Asunción durch Blockade weichzuklopfen. Das betraf vor allem den wichtigen Wasserweg des Paraná. Darauf reagierte Paraguay mit verstärkter Abschottung. So schaukelte sich die Sache zu einer außenpolitischen Isolation und wirtschaftlichen Autarkie auf.

Es ist im Nachhienein nicht mehr eindeutig festzustellen, wie sehr sich das politische System Paraguays aus den Vorstellungen des Diktators oder als schrittweise Reaktion auf die Feindseligkeiten des Auslands entwickelte. Die gesamte Wirtschaft Paraguays wurde umgekrempelt, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das Bemerkenswerte dabei ist: Es gelang.

Aller Grund und Boden wurde verstaatlicht: Die Haciendas der Großgrundbesitzer und auch die Ländereien der Kirche. Die Bauern erhielten Land zur Verfügung, aber nicht im Eigentum. Später wurden Staatsfarmen gegründet, wo die großen Viehbestände verwaltet wurden. Aussaat und Ernte wurden kontrolliert und dafür gesorgt, daß für alle genug da war. Beamte, so auch Priester oder Lehrer, wurden teilweise in Lebensmitteln bezahlt. Überhaupt spielte Geld eine geringe Rolle, da die Bauern eine Art Subsistenzwirtschaft betrieben und wenig Bedarf nach käuflichen Waren hatten. Paraguay hatte jahrzehntelang keine eigene Währung. Für den Außenhandel genügten die Währungen der Nachbarstaaten, im Inneren wurde spanisches Münzgeld verwendet, dessen Ausfuhr verboten war.

Es wurde eine Art Außenhandelsmonopol eingerichtet. Die privaten Kaufleute hatten wenig zu lachen und wurden entweder ins Gefängnis geworfen oder in den Ruin getrieben. Nur an bestimmten Grenzübergängen durften Waren aus- und eingeführt werden, unter strikter Kontrolle von Grenzbeamten.

|

| Jesuitische Mission San Cosme y San Damian |

Unter Rodríguez de Francia erblühte das Handwerk und es kam zu einer bescheidenen Art der Versorgung mit dem Nötigsten. Die Erziehung wurde verstaatlicht, alle sollten Lesen und Schreiben lernen – von höherer Bildung hielt er wenig. Der Import von gedruckten Publikationen unterlag einer strengen Kontrolle.

Nach dem Tod von Rodríguez de Francia nahm sein Nachfolger Carlos Antonio López einige Maßnahmen vor, die Paraguay als Staat etablierten: So wurde formell eine Staatsgründung verkündet, eine Fahne und ein Wappen geschaffen und erste außenpolitische Gehversuche gemacht, um diplomatische Beziehungen zu anderen, vor allen den benachbarten Staaten zu etablieren. Im Inneren wurde schließlich eine Art Verfassung durch das „Gesetz der öffentlichen Verwaltung“ erlassen, in dem eine Art Parlament, Rechte und Pflichten der Bürger und ein Präsident festgesetzt wurden.

Eine Druckerei wurde gegründet, die eine Regierungszeitung druckte, um durch ein öffentliches publizistisches Organ den Unabhängigkeitsanspruch Paraguays zu untermauern, zu Hause und im Ausland.

Während unter Rodríguez de Francia vor allem das Territorium zwischen dem Río Paraguay und dem Paraná besiedelt war und verwaltet wurde, wendete sich die Regierung unter López dem Chaco zu, der praktisch unerschlossen und von spärlichen indigenen Stämmen besiedelt war. Versuche, den Chaco mit Hilfe ausländischer Siedler zu erschließen, schlugen jedoch fehl.

Unter der Regierung von López wurde eine Gießerei gegründet und verschiedene Manufakturen ins Leben gerufen. Er versuchte, ausländische Experten ins Land zu locken und schuf auch ein System von Stipendien, um die bescheidenen Erziehungsanstalten Paraguays durch den Besuch paraguayanisher Studenten in ausländischer Bildungsinstitutionen zu ergänzen.

|

| Ruinen der Gießerei „La Rosada“ südöstlich von Asunción |

Während Bolivien und Brasilien die Unabhängigkeit Paraguays 1843 und 1844 anerkannten, weigerte sich Argentinien, dies zu tun, mit dem erklärten Ziel, die vermeintlich abtrünnige Provinz dem argentinischen Staatsverband einzugemeinden, so oder so.

Uruguay erkannte 1845 Paraguay als unabhängigen Staat an. Nach Interventionen von Großbritannien und den USA und verschiedenen Alianzen zwischen Nachbarstaaten und Provinzgouverneuren Argentiniens wurde der argentinische Diktator de Rosas gestürzt und Paraguay schließlich 1852 auch von Argentinien anerkannt.

Darauf folgten auch die Anerkennungen durch England und Frankreich. Alle diese Versuche der Öffnung und der internationalen Kooperation riefen jedoch Reibereien mit den europäischen Mächten und den USA hervor, die die Anerkennung als Freibrief für Einmischung betrachteten und versuchten, sich Paraguay über den Paraná als Markt zu erschließen und kommerzielle und militärische Stützpunkte in Paraguay zu gründen, – sich also dort als Macht in Form von Stützpunkten festzusetzen.

Es stellte sich heraus, daß die Feindseligkeiten seitens des argentinischen Caudillos de Rosas ein Schutz für Paraguay gewesen waren, der Paraguay gegenüber den imperialistischen Mächten Europas und den USA abgeschirmt hatte. Als Carlos López 1862 verstarb, sah sich sein Sohn und Nachfolger, der sich zu Lebzeiten seines Vaters als militärischer Arm der Regierung betätigt hatte, bereits mit bedeutenden außenpolitischen Schwierigkeiten konfrontiert.

Paraguay hatte sich zu einem Störfall im Süden Lateinamerikas entwickelt. Das Beharren der paraguayischen Politker auf einer eigenständigen Entwicklung beunruhigte die imperialistischen Mächte und die Eliten der Nachbarstaaten.

Paraguay behinderte die Allianzen zwischen England und den liberalen Eliten Argentiniens und Brasiliens, vor allem durch sein Beispiel der Abschottung, auf die seine Politiker immer wieder zurückgriffen. Die Erpressung mit Blockaden funktionierte nicht, das Land war autark und konnte sich selbst versorgen.

Unter Solano López wurde neben der bereits bestehenden Eisengießerei in Ybycuí eine zweite in Caacupé gebaut, vor allem, um die Waffenproduktion zu beflügeln. Er betrieb die Erweiterung der unter seinem Vater eingerichteten Eisenbahn, um Asunción mit dem Hinterland und den bewußten Gießereien zu verbinden. Außerdem wurde eine Art Wehrdienst eingerichtet und Rekruten halb freiwillig, halb gezwungen in die Armee integriert.

All das nützte nichts.

Die Geschichte der Gründung Paraguays ist ein Lehrstück über den Imperialismus in nachkolonialer Zeit. Und über Staatsgründungen überhaupt.

Jeder Staat ist nur so viel wert, als er sich erhalten und seine Grenzen verteidigen kann. Dafür benötigt er eine Wirtschaft, die das ermöglicht, also ihre Bewohner ernähren und sonstwie versorgen kann. Und ein Zusatzprodukt erzeugen kann, das eben die Rüstung und die Erhaltung einer bewaffneten Truppe ermöglicht.

Die Politiker des jungen Paraguay wußten das. Diese Einsicht ist bemerkenswert angesichts der Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit, wo verschiedene Politiker gerne „Unabhängigkeit!“ ausrufen, um sich dann schnell von einer Abhängigkeit in die andere zu begeben.

3. Schluß mit lustig: Der Krieg des Dreibundes gegen Paraguay

Das „Problem Paraguay“ war Gegenstand von Debatten in den Parlamenten der USA und Großbritanniens. Beide Staaten hatten Bürger entsandt, teilweise in Absprache mit der Regierung in Asunción, die sich in Paraguay breitzumachen versuchten und in Folge von der Regierung in Asunción hinausgeworfen worden waren.

Dazu kamen Grenzstreitigkeiten mit Brasilien und Argentinien. Die Grenzen waren teilweise klar, weil sie an Flußläufen festgelegt worden waren. Aber sowohl Inseln in den Flüssen als auch das nicht erschlossene oder sogar kartografierte Territorium des Chaco boten beiden Staaten Vorwände, um sich gegen Paraguay zu wenden.

Der Vorwand war der Eingriff Paraguays in politische Querelen in Uruguay und eine Invasion paraguayischer Truppen in Brasilien, aber das war nur der Funke, der den schon lange vorbereiteten Scheiterhaufen entfachte.

Zu all dem kam eine inzwischen relativ einflußreiche paraguayische Diaspora, die sich vor allem in Buenos Aires breitgemacht hatte – enteignete Großgrundbesitzer, vertriebene Kaufleute, u.a.

Am 1. Mai 1865 wurde in Buenos Aires – im Geheimen – der Vertrag des Dreibunds gegen Paraguay unterzeichnet. Darin wurden gegen Paraguay Reparationen für alle Schäden des Krieges festgelegt. Außerdem sollte alle Kriegsbeute – die Plünderung Paraguays wurde also hiermit geplant – und alle Waffen Paraguays unter die Sieger aufgeteilt und alle Befestigungen Paraguays zerstört werden.

Im Zuge der Mobilisation kam es zu massiven Desertionen, vor allem in Argentinien, weil sich die Soldaten weigerten, sich an diesem Feldzug gegen Paraguay zu beteiligen. Während des Feldzuges starben unzählige Soldaten aller Armeen an der Cholera. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Alle Versuche, einen Friedensschluß zu erreichen, scheiterten, weil sich die Invasoren ihrer Überlegenheit bewußt waren.

Im Jänner 1869 wurde Asunción erobert, geplündert und gebrandschatzt. Von der Hauptstadt Paraguays blieben rauchende Trümmer.

Der Krieg dauerte vom Juni 1865 bis zum März 1870. Die letzten Reste der paraguayischen Truppen, geführt von López Solano, wurden an der Grenze zu Brasilien niedergemacht.

Paraguay wurde zunächst zu einer Provinz Brasiliens erklärt und kam unter brasilianische Besatzung. Dieser Zustand dauerte bis 1876. Paraguay wurde nur deshalb als Staat wiederhergestellt, weil die anderen Beteiligten (Argentinien und die USA bzw. die europäischen Mächte) an einer territorialen Erweiterung Brasiliens nicht interessiert waren.

Die Schätzungen des Bevölkerungsverlustes durch diesen Krieg reichen von einem Viertel bis 3 Viertel der Bevölkerung – durch Kriegsgeschehen, Seuchen und Emigration.

Das vorher bereits keineswegs dicht besiedelte Paraguay wurde jedenfalls durch diesen Krieg massiv entvölkert. Die männliche Bevölkerung reduzierte sich weitaus stärker als die weibliche, was sich auf die spätere Reproduktion negativ auswirkte. Die Bevölkerung Paraguays fiel angeblich – nach der Enzyclopedia Britannica – von 1.337.439 Bewohnern (angebliche Volkszählung von 1857) auf 28.746 Männer, 106.254 Frauen über 15 Jahre und 86.079 Minderjährige unter 15 – d.h., auf 221.079 Personen.

Was immer die unter den Historikern umstrittenen Zahlen betrifft – Paraguay war erledigt.

Bis heute hat sich dieses Land nicht mehr von dieser Zerstörung erholt.

Paraguay ist hier ein weiteres Lehrstück über den Imperialismus, wie er nach dem Ende der Kolonialmächte von ebendiesen eingerichtet wurde.

Die sogenannte „Entlassung in die Unabhängigkeit“ richtete nur andere Abhängigkeiten zwischen ehemaligen Mutterländern und Kolonien ein.

Es gibt keine „friedliche Koexistenz“ zwischen Staaten, wie sie von Vertretern des Völkerrechts, von den Politologen und sonstigen Vertretern der modernen Staatensysteme vorgegaukelt wird. Die der Herrschaft des Kapitals verpflichteten Staaten Europas und der USA dulden keine Abweichungen vom System des Privateigentums, der Klassengesellschaft und des Profits. Auch ihre Nachahmer und inzwischen auch erfolgreichen Konkurrenten sind in dieser Frage genauso unterwegs.

Das sieht man an Paraguays Schicksal: Die frischgebackenen neuen Staaten Lateinamerikas hatten die Kolonialmächte als Vorbild. Sie wollten durch die Unabhängigkeit genauso erfolgreich werden wie diejenigen Staaten, die sie einst kolonisiert hatten. Die kreolischen Eliten maßen sich an den europäischen und versuchten es ihnen gleichzutun.

Der Krieg des Dreibunds brauchte einerseits den Siegerstaaten wenig ein. Aber er trug dazu bei, daß sich genau diese Europa und den USA zugewandten und bereicherungswilligen Eliten dort etablierten, die diese 3 Staaten bis heute beherrschen.

Die Zerstörung Paraguays waren eine Art Gründungs-Gewaltakt, auf den dann mit gutem Gewissen andere folgten, nach dem Motto: „Alles ist erlaubt!“ – auch und gerade gegen die eigene Bevölkerung: Die „Eroberung der Wüste“ und der „schmutzige Krieg“ in Argentinien, die Ausrottung der einheimischen Charrúas in Uruguay, auch die diversen Militärdiktaturen, die Folter, die Operation Cóndor, usw. usf.

All das mit der Billigung und Unterstützung der europäischen und US-amerikanischen Eliten, die in der herrschenden Klasse der lateinamerikanischen Staaten zu Recht den verlängerten Arm ihrer eigenen Interessen sahen und immer noch sehen.

4. Die Einwanderung – weitere Experimente

Das zerstörte und entvölkerte Land fand nach einigen Wirren unter Überlebenden und zurückgekehrten Emigranten zu einer neuen Führung. Die späteren Regierenden wurden übrigens auch nicht durch Plebiszite gewählt, sondern die Eliten machten das irgendwie untereinander aus.

Noch unter der brasilianischen Oberhoheit und auch später herrschte darüber Konsens bei den Regierenden, daß man unbedingt Einwanderer anlocken mußte, um wieder so etwas wie eine Besiedlung, eine Bevölkerung und eine Wirtschaft zustande zu bringen. Außerdem vollzogen die neuen Regierenden Paraguays auch insofern einen Bruch mit der Epoche von de Francia und den López’, daß sie auf die Guaraní und andere Ureinwohner Lateinamerikas herunterblickten und sich auf Europäer konzentrierten.

Dazu kam, und das bestimmte bzw. behinderte im Weiteren die Einwanderungspolitik, daß der verlorene Krieg auch eine andere schwerwiegende Folge gehabt hatte, nämlich die Einführung des Privateigentums.

Unter de Francia und den López’ war aller Grund und Boden staatlich gewesen. Der aus der spanischen Kolonialzeit übernommene Großgrundbesitz und alle mit ihm einhergehenden Besitztitel waren für nichtig erklärt worden.

Daß man aus der Natur Paraguays einiges herausholen konnte, hatte die Wirtschaft unter den 3 ersten Herrschern Paraguays gezeigt. Deshalb ging nach 1870 sehr schnell ein Wettlauf los, wo sich Bürger der Siegerstaaten oder aus dem Exil heimgekehrte Paraguayer Besitztitel auf Land sicherten, das sie oftmals gar nie gesehen hatten.

Die Aussteller dieser Besitztitel waren sowohl Politiker Paraguays als auch Militärs der brasilianischen Besatzungsmacht, oder Beamte, die sich mit solchen Dokumenten ihr Einkommen aufbesserten. Es fand ein Ausverkauf derjenigen Gegenden statt, die irgendwann einmal besiedelt gewesen waren, in der Nähe von Flußläufen und Straßen lagen und irgendwie erreichbar waren. All diese solchermaßen verscherbelten Gründe mit unklaren Grenzen oder Ausmaßen lagen jedoch östlich des Rio Paraguay – der Chaco blieb weiterhin mehr oder weniger Niemandsland.

1872 wurde ein Einwanderungsamt eingerichtet, später unter dem Präsidenten Caballero im Jahr 1881 ein Einwanderungsgesetz erlassen und alles Mögliche angeboten, Landzuteilungen und Hilfen aller Art. Sogar mit angeblich vorhandenen Bodenschätzen versuchte man Siedler anzulocken, die Informationen waren aber mehr von Wunschdenken als von wirklichen Funden und Fakten beseelt.

Es war vielen anvisierten Siedlern schnell klar, daß hier das Blaue vom Himmel versprochen wurde und nichts dahinter war. Paraguay hatte noch dazu den Nachteil, schwer erreichbar zu sein.

Die Siedler tröpfelten eher, die Sache kam nicht recht voran.

4.1. Nächstes Experiment: Eine antisemitische Kolonie

Nach Vorarbeiten seit 1883 traf 1886 eine Gruppe von Siedlern ein, die von der Schwester Friedrich Nietzsches, Elisabeth, und deren Mann, Bernhard Förster, angeführt wurden. Das Ziel dieser Gruppe war, eine judenfreie deutsche Kolonie im paraguayischen Dschungel zu gründen. (!)

Daß es überhaupt so weit kommen konnte, hatte mit der Industrialisierung in Deutschland zu tun, die viele Handwerker ihrer Existenz beraubte, sowie mit dem damals beginnenden Erwerb von Kolonien durch das Deutsche Reich. Auswandern erschien vielen als Lösungsmöglichkeit angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Die Risiken und Unwegbarkeiten eines solchen Schrittes wurden geringgeschätzt und gerne glaubte man Märchen über fremde Länder, wo mehr oder weniger das Geld auf der Straße lag, für tüchtige Deutsche zumindest.

Warum sich die Försters ausgerechnet Paraguay aussuchten, ist vermutlich eine Reihe von Zufällen geschuldet. Der Umstand, daß Bernhard Förster auch noch an diesem Projekt festhielt, nachdem er sich auf einer Reise dort umgesehen hatte, ist im Nachhinein schwer zu begreifen.

Vermutlich dachten die Betreiber dieser antisemitischen Kolonie, daß ihr Projekt nur in einem Land gedeihen könnte, wo sich mit ziemlicher Sicherheit noch keine Juden angesiedelt hatten, weil es hier einfach nichts gab, womit ein Kaufmann oder Bankier Geschäfte machen konnte. (Auch das war vermutlich ein Irrtum.)

Erst nach der Ankunft der ersten Gruppe von Einwanderern stellte sich heraus, daß das Land, wo die beiden Organisatoren ihr ehrgeiziges Projekt angehen wollten, jemandem gehörte. Dieser Umstand war vorher offenbar weder den Behörden noch den Kolonisten bekannt gewesen. Aber in dem Augenblick, wo sich herausstellte, daß jemand Interesse an dieser Gegend im Dschungel besaß, wurde von dem plötzlich aufgetauchten Eigentümer ein Besitztitel präsentiert und ein stolzer Preis verlangt.

Die paraguayischen Behörden waren gar nicht daran interessiert, diesen Besitztitel zu überprüfen. Das hätte ein schlechtes Licht auf das ganze System geworfen, mittels dessen das Privateigentum überhaupt hergestellt worden war. Andererseits wollte das Einwanderungsministerium die Kolonisierung des Dschungels auch nicht abblasen.

Eine Lösung wurde gefunden, derzufolge der paraguayische Staat das Land kaufte und die Försters einen Kredit aufnahmen, um dieses Geld abzuzahlen. Bevor ihr Projekt also überhaupt erst in die Gänge gekommen war, hatten sie sich bereits mit einem Kredit belastet.

Findige Bankiers – in Asunción oder einem Nachbarland? – hatten sich mit der Einwanderung ein Geschäftsmittel erschlossen.

Die einzige Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen, bestand für die Försters darin, neue Siedler anzuwerben. Sobald sie innerhalb bestimmter Fristen erfolgreich wären, so würde ihnen der Kaufpreis erlassen, so lautete die Zusicherung des Einwanderungsministeriums.

Es begann eine Werbekampagne in deutschen Zeitungen, mit Spenden finanziert und teilweise über die Wagner-Gesellschaft organisiert, in dem dieser Flecken im paraguayanischen Urwald als eine Art Paradies auf Erden angepriesen wurde, wo Milch und Honig fließen.

Die Wirklichkeit sah anders aus: Die deutschen Siedler waren für die Bedingungen des paraguayischen Dschungels nicht vorbereitet, sie bauten die falschen Feldfrüchte an, fragten die Einheimischen nicht um Rat, weil sie sich sowieso überlegen fühlten, und darbten vor sich hin.

Das Verbreiten von schönfärberischen Berichten ging so lange gut, bis einer der solchermaßen Angeworbenen nach Deutschland zurückkehrte und den wahren Stand der Dinge in Wort und Schrift verbreitete. Das Projekt war diskreditiert, Förster beging 1889 Selbstmord, seine Frau kehrte nach Deutschland zurück.

|

| Ein Friedhof in Asunción |

Die Kolonie prosperierte nie, obwohl später einer der dort Gestrandeten durch Zufall das Geheimnis des Mate-Anbaus (wieder-)entdeckte – der Samen mußte unmittelbar nach der Aussaat gedüngt werden – und damit den Mate-Boom in der ganzen Region auslöste. Später soll sich Josef Mengele eine Zeitlang unter einem falschen Namen in der Kolonie aufgehalten haben …

Mehr Erfolg war einer Gruppe von Einwanderern im 20. Jahrhundert beschieden, den Mennoniten.

4.2. Der Chaco und die Mennoniten

4.2.a) Die Mennoniten

Die Mennoniten sind eine prostantische Glaubensgemeinschaft, die im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation im heutigen Grenzgebiet zwischen Deutschland und Holland entstand. Sie bildeten relativ abgeschlossene bäuerliche Gemeinschaften, die verschiedene Prinzipien befolgten. Zu diesen gehörte die auf dem ausschließlichen Bibelstudium beruhende Schulautonomie und die Verweigerung jeglicher Art von Wehrdienst.

Sie verließen oftmals in geschlossenen Gruppen ihre Wohnorte und sahen sich nach neuen Siedlungsgebieten um. Ein Grund dafür war der reiche Kindersegen dieser frommen Menschen, der ganze Generationen zur Auswanderung veranlaßte. Andere Gründe waren in den jeweiligen Staaten erlassene Gesetze bezüglich Schulpflicht oder Wehrpflicht.

So zogen große Gruppen im 17. Jahrhundert nach Rußland, weil die deutschstämmige Zarin Katharina die Große gezielt deutsche Siedler einlud, um die neu eroberten Gebiete Neurußlands (in der heutigen Ukraine) zu besiedeln.

Ein erstes Aufgebot wurde in der Gegend des heutigen Zaporozhe/Zaporischja am Dnjepr angesiedelt. Ursprünglich waren ihnen Gebiete an der Schwarzmeerküste versprochen worden.

Die mennonitischen Siedler wußten nicht, was der Grund für den Schwenk der russischen Behörden war. Die Insel Chortitza, neben der sie angesiedelt wurden, war der Treffpunkt der Sjetsch, des Rates der Dnjeprkosaken gewesen. Die Organisation der Kosaken und damit auch dieser Rat wurden von der Zarin Katharina nach der Beendigung der Türkenkriege 1775 aufgelöst und verboten, weil sie als unruhiges Element einen Störfaktor für das expandierende zentralistische Staatswesen darstellten.

Als die Mennoniten über ein Jahrzehnt später eintrafen, kamen sie gerade recht, um als eine Art Wache und Landbesitzer geheime Zusammenkünfte der Sjetsch zu verhindern, einfach durch ihre Gegenwart.

So wurden die Mennoniten von den ukrainischen Bauern immer als eine Art Komplizen der Zentralmacht und Eindringlinge auf heiligem Boden betrachtet, was in den Wirren des russischen Bürgerkriegs von 1917-21 in offenen Haß umschlug.

Die ersten mennonitischen Aussiedler aus Rußland wanderten im 19. Jdh. in die USA und nach Kanada aus, weil Rußland 1874 eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt hatte. (Vom z.B. in Preußen üblichen System des Freikaufs wollte das zaristische Rußland nichts wissen.)

Ihnen folgten nach dem russischen Bürgerkrieg ab 1922 Wellen von Mennoniten aus der Ukraine, die während des Bürgerkrieges bedrängt und verfolgt worden waren und denen ihre neue kommunistische Umgebung erst recht nicht geheuer war.

Aus Kanada wiederum wanderten viele von ihnen aus, weil Kanada in den 20er Jahren die allgemeine Schulpflicht einführte und die mennonitischen Kinder aus ihren Bibelkreisen herausholen und mit der Landessprache Englisch vertraut machen wollte.

So kamen die ersten mennonitischen Siedler 1927 in den Chaco, weil Paraguay in seinem Hunger nach Einwanderung, aber auch aus einer allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung weder Wehr- noch Schulpflicht von ihnen verlangte.

Die nächste große Welle mennonitischer Siedler kam 1929-30, sie flüchteten vor der Kollektivierung in der Sowjetunion.

|

| Der Chaco mit dem charakteristischen „betrunkenen Baum“, der in seinem Stamm jede Menge Flüssigkeit aufnehmen kann |

4.2.b) Der Chaco

Als sie in den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts aufkreuzten, war auch der Chaco nicht mehr ganz Niemandsland. 1883 hatte die argentinische Firma Carlos Casado AG sich Besitztitel von 6,5 Millionen Hektar im nordöstlichen Teil des Chaco gesichert.

Der Grund, den die Firma besaß, war nichts wert, solange niemand den Chaco besiedeln wollte. Daher paarte sich hier das Interesse der privaten Firma an Siedlern, denen sie das Land verkaufen konnten, mit dem des Staates, der den Chaco erschließen wollte.

Außerdem hatte die Firma von Puerto Casado am Rio Paraguay eine Eisenbahn nach Westen gebaut, um den im Chaco heimischen Quebracho-Baum in großem Stil zu fällen, abzutransportieren und zu dem für die Gerberei und andere Gewerbe nötigen Tannin zu verarbeiten. Es ist nicht mehr genau festzustellen, wo diese Eisenbahn verlaufen ist. Sie führte von Puerto Casado am Fluß ziemlich gerade nach Westen.

Sie diente jedenfalls den mennonitischen Siedlern für ihre Erkundungsfahrten in den Chaco und war von entscheidender strategischer Bedeutung im Chaco-Krieg 1932-35, der auch als der „Krieg der nackten Soldaten“ in die Geschichte eingegangen ist, weil keiner der beiden Staaten genug Geld für die nötige Ausrüstung seiner Streitmacht hatte und diese entsprechend zerlumpt daherkam.

Außerdem zog er sich über geraume Zeit und forderte vor allem aufgrund der klimatischen Bedingungen und der daraus resultierenden Krankheiten um die 100.000 Tote.

Die bolivianische Staatsführung dachte, mit Paraguay leichtes Spiel zu haben und endlich einen Krieg gewinnen zu können, aber das Transportmittel gab den Ausschlag zugunsten Paraguays, das sich den größten Teil des nördlichen Chaco sichern konnte.

Die Besiedlung durch die Mennoniten ereignete sich vor und während des Krieges um den Chaco und war ein weiterer Faktor, warum der paraguayische (nördliche) Chaco bei Paraguay landete, obwohl Bolivien ihn aus rein strategischen Gründen – Zugang zum Rio Paraguay – ebenfalls beanspruchte.

Der Chaco-Krieg hatte sich lange angekündigt und war aber nie bis zu offenen Kampfhandlungen ausgeartet, weil das Territorium eben bis auf wenige halbnomadische Eingeborene unbewohnt und unwirtlich, also für Truppenbewegungen denkbar ungeeignet war.

Es bedurfte der ersten Anfänge der Besiedlung, um die Sache wirklich heiß werden zu lassen. Der paraguayische Präsident war bis zum ersten Kriegstag ein ausgesprochener Pazifist gewesen.

Die Mennoniten wollten mit Krieg nichts zu tun haben und waren deshalb nach Paraguay gekommen.

Unter diesen eigentlich absurden Umständen führte der Krieg zu einem wirtschaftlichen Aufschwung im paraguayischen Chaco: Die Mennoniten konnten ihre landwirtschaftlichen Produkte an das Militär verkaufen, die paraguayischen Soldaten lernten diese bislang ziemlich unauffälligen Siedler kennen und schätzen, die Verkehrswege belebten sich, Straßen entstanden und die Grundlage für weitere Besiedlung war geschaffen.

Die endgültige Grenze zwischen Paraguay und Bolivien wurde übrigens erst 2009 unter den Regierungen Lugo in Paraguay und Morales in Bolivien formell und von beiden Staaten anerkannt. (Am Ende hatte auch Bolivien in einem kleinen Winkel den Zugang zum Río Paraguay erhalten … )

Die nächsten mennonitischen Siedler kamen als Flüchtlinge des 2. Weltkrieges, auch meistens ursprünglich aus der Sowjetunion. Manche hatten in der Wehrmacht gedient und waren auch deshalb daran interessiert, möglichst weit weg von sowjetischen Behörden zu kommen.

So unwirtlich auch der nördliche Chaco sein mag – die Mennoniten haben ihn erschlossen.

Wenn man die Landkarte ansieht, ist beinahe der gesamte paraguayische Chaco mit Feldern übersät. Es ist auffällig, daß andere Teil des Chaco in Brasilien, Argentinien und Bolivien offenbar keineswegs einer solchen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen.

Dem Wassermangel begegneten die Mennoniten durch Reservoire, die das Regenwasser während der durchaus heftigen Regenzeit auffangen und dann in geschlossenen Tanks speichern.

Sie führten in Paraguay die Milchwirtschaft ein. Fast die gesamte Milchproduktion Paraguays stammt aus den mennonitischen Kolonien des Chaco.

Paraguay unter Stroessner

Unter der 35 Jahre lang – von 1954 bis 1989 – andauernden Diktatur von Alfredo Stroessner spielte Paraguay eine bedeutende Rolle bei der Kommunismusbekämpfung in Lateinamerika im Rahmen der Operation Condor der USA. Obwohl oder gerade weil die Opposition in Paraguay schwach und zerstritten war, konnte sich Paraguay als eine Art verläßliche Basis und Ausgangspunkt für verschiedene Aktionen des CIA, der Militärs und der Geheimdienste der Nachbarstaaten etablieren. Die nach dem Sturz Stroessners und vor allem nach dem Fall der Sowjetunion 1992 in Asunción aufgefundenen bzw. zugänglich gemachten „Archive des Terrors“ geben detailliert Aufschluß, welche Rolle verschiedene paraguayische Personen, Behörden und Örtlichkeiten bei der Bespitzelung, Verschleppung und Ermordung der Bürger sowohl Paraguays als auch anderer lateinamerikanischer Staaten gespielt hatten.

Stroessner baute einerseits auf die Traditionen Paraguays, denen Diktatur als Staatsform nicht fremd war, machte aber nie den Fehler De Francias oder der beiden López’, sich in seiner Politik gegen die Weltmächte zu stellen.

Seine bedingungslose Kooperation mit den USA sicherte ihm eine lange und ungestörte Regierungszeit. Auch verschiedene höhere Chargen des Nationalsozialismus, die es über die Rattenlinien nach Lateinamerika geschafft hatten, wurden in Paraguay willkommen geheißen und konnten sich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten eine Existenz schaffen.

Auch hier knüpfte Stroessner an paraguayische Traditionen a la Foerster-Nietzsche an und warb gerade in Deutschland und gerade unter Leuten mit unschönem Lebenslauf Einwanderer an, denen er aus dem immer noch in staatlichem Besitz befindlichen Landflächen einiges zu günstigen Preisen veräußerte, um ihnen eine Existenz zu ermöglichen.

Ähnlich gelang es ihm, für seinen Gewaltapparat Leute zu rekrutieren. Stroessner regierte Paraguay im Ausnahmezustand, den er bald nach seiner Machtübernahme verhängt hatte. Folter, Mord und das Verschwinden mißlieber Personen war an der Tagesordnung. Das richtete sich nicht nur gegen politisch Verdächtige, sondern auch gegen Indigene, die im Weg waren.

Um Leute für die Armee, dem Haupt-Instrument der Kontrolle und Repression, zu gewinnen, wurden die Militärs nach Ablauf ihres vertraglichen Dienstes mit billigem Land belohnt. So sicherte er die Loyalität des Militärs, von denen viele eine Ausbildung zur „Aufstandsbekämpfung“ in der School of the Americas durchlaufen hatten.

Für die ganz groben Sachen bediente er sich der Paramilitärs der Colorado-Partei, die er zur Staatspartei erhoben hatte.

Es ist unbestreitbar, daß Stroessners Amtszeit einen wirtschaftlichen Aufschwung für Paraguay gebracht hat: Straßen wurden gebaut, die Infrastruktur überhaupt wurde modernisiert. Die beiden großen, hauptsächlich von den beiden Nachbarn gebauten und genutzten Staudämme und Wasserkraftwerke am Paraná, Itaipú und Yacyretá, gehen auf die Regierungszeit Stroessners zurück. Auch die Einwanderer brachten Geld mit und veranlaßten wirtschaftlichen Aufschwung.

Viel von den notwendigen Mitteln soll ihm dafür auf US-Zuruf von IWF und Weltbank zur Verfügung gestellt worden sein, zu sehr günstigen Bedingungen.

Bei all diesen guten Diensten ist es zumindest verwunderlich, daß die USA eines Tages doch genug von diesem nützlichen Diktator hatten.

Das hatte seinen Grund in der veränderten internationalen Situation. Unter Gorbatschow wurden im Versuch, sich der Feindschaft der USA zu entziehen, viele Zugeständnisse gemacht. Unter anderem zog sich die SU aus Lateinamerika zurück und machte damit viel US-Intervention überflüssig. Nach dem Ende der Militärdiktaturen des Cono Sur wurde auch Stroessners Paraguay überflüssig und unzeitgemäß. Die Kürzung der Militärhilfe und anderer Unterstützungen aus den USA traf die Wirtschaft Paraguays. Daher ist es nur angemessen, daß genau aus seiner Umgebung einige gegen ihn erhoben und seiner Herrschaft 1989 ein Ende setzten.

Auch Stroessner hat ein Erbe hinterlassen: Seine Einheitspartei, das Partido Colorado, regiert mit einer Unterbrechung Paraguay bis heute und läßt sich regelmäßig bei Wahlen bestätigen.

Paraguay heute

Das politische System Paraguays ist einfach und wirksam: Das Partido Colorado hat alles im Griff, und wird auch bei Wahlen immer stärkste Partei, ungefährdet von den anderen. Dafür hat der Präsident nur eine Amtszeit von 5 Jahren.

So ist gleichzeitig Abwechslung und Kontinuität sichergestellt.

Die Kontinuität wird durch ein auf Abhängigkeiten beruhendes Wahlsystem sichergestellt.

Der einzige Unfall in dieser prästabilisierten Harmonie ereignete sich 2008, als der Geistliche und Anhänger der Befreiungstheologie Fernando Lugo mit Hilfe einer sehr breiten Regierungskoalition zu Präsidenten gewählt wurde.

Lugo hatte eine Agrarreform vor, da in Paraguay viele Leute wenig bis gar kein Land besitzen, wenige jedoch sehr viel.

Daraus wurde allerdings nichts. Das regierungsmäßige Intermezzo dauerte nicht lange: Lugo wurde nach 4 Jahren Regierungszeit aufgrund einer Landbesetzung, bei der einige Leute starben, nach einem Mißtrauensantrag abgesetzt. Immerhin wurde in seiner Regierungszeit endgültig der Friedensschluß des Chaco-Krieges unterzeichnet. Seine Regierungskoalition löste sich auf, das Partido Colorado kam wieder an die Macht.

Heute ist Lugo Parlamentspräsident von Paraguay.

|

| Taufbecken in der jesuitischen Mission San Cosme y San Damian |

Dezember 2024