INTERNATIONALE HEIMATKUNDE: DIE DOMINIKANISCHE REPUBLIK

VOM PECH, EIN MODELL ZU SEIN

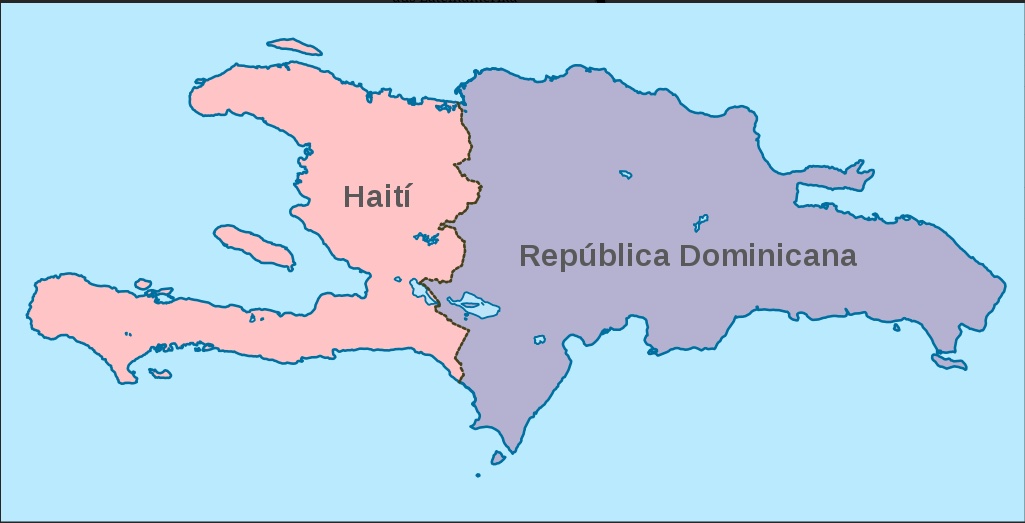

Die DR kennt man heute hauptsächlich als touristische Destination, Zweitwohnsitz des Jet-Sets und bessere Hälfte des als lokalem Problemfall bekannten Haití.

Der Weg zu diesem Zustand war allerdings holprig.

Die Entdeckung und die erste Bevölkerungsveränderung

Die Insel Hispaniola, deren östlichen Teil die DR einnimmt, war nach den Bahamas und Kuba die nächste Insel, die Kolumbus „entdeckte“. Die Geschichte der DR gehört also in die Anfänge der Eroberung Lateinamerikas.

Kolumbus berichtete nach seiner ersten Reise den spanischen Majestäten, daß diese Inseln – er hielt sie bis zu seinem Tod für einen Teil Asiens, Vorinseln Japans – wunderschön seien. Sein Schiffstagebuch liest sich wie ein Tourismus-Prospekt. Vögel singen, Blumen blühen.

Sie hätten tolle Häfen, wo man vor den Unbillen der Witterung geschützt sei. Die Erde sei fruchtbar und es gäbe genug Bäume, um daraus Schiffe zu bauen.

Kolumbus wurde überall freundlich aufgenommen. Die unbekleideten Bewohner der karibischen Inseln hielten die Entdecker für Abgesandte des Himmels, freuten sich über Glasperlen und ähnlichen Tand und brachten den spanischen Seeleuten neben Lebensmitteln und Baumwolle sogar einiges Gold, nachdem diese ihnen mitgeteilt hatten, daß sie vor allem daran interessiert waren.

Kolumbus nahm aus dieser freundlichen Aufnahme vor allem wahr, daß diese Menschen friedlich und daher feige seien und man sie einfach unterjochen könne.

Die Insel Hispaniola wurde zum Modell für die Eroberung der Neuen Welt durch Spanien. Ihre Bewohner wurden in den folgenden Jahrzehnten ermordet, zu Tode geschunden und versklavt. Der Dominikanerpater Bartolomé de Las Casas beschreibt 1542 in seinem „Kurzgefaßten Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder“, wie die ursprünglichen Bewohner Hispaniolas und Kubas durch Bergbau, Perlentaucherei und Landwirtschaft in kurzer Zeit, innerhalb einiger Jahrzehnte, zu Tode gebracht und beinahe ausgerottet wurden.

Die solcherart und außerdem durch aus Europa eingeschleppte Krankheiten dezimierte Bevölkerung Hispaniolas wurde bereits seit Anfang des 16. Jahrhunderts durch Sklaven aus Afrika ersetzt. Die Afrikaner waren vergleichsweise resistent gegen die europäischen Infektionskrankheiten und bewährten sich daher als Arbeitskräfte. Deshalb veränderte sich die Bevölkerung Hispaniolas bis Ende des 16. Jahrhunderts in spanischstämmige Oberschicht, schwarze und indigene Sklaven, und deren Mischlinge.

Die Teilung der Insel durch militärische Gewalt

Der nächste Schlag für die inzwischen veränderte Bevölkerung der Inseln erfolgte Anfang des 17. Jahrhunderts durch die sogenannten Osorio-Zerstörungen der Jahre 1605-6.

Diese Zwangsumsiedlung der Bewohner des Westens der Insel und die Zerstörung der bis dahin entwickelten Wirtschaft dieser Gegenden ist ein Lehrstück über die Brutalität und die Paradoxien des Kolonialismus.

Der spanische König war zunächst erbost über den Schmuggel, mit dessen Hilfe sich einige der Bewohner Hispaniolas, hauptsächlich spanische, aber auch französische Siedler, bereicherten. Der Westteil der Insel und dessen Küsten entzogen sich nämlich der Kontrolle von Santo Domingo. Die dortigen Siedler züchteten Rinder und verkauften dann ihr Fleisch und ihr Leder an die britischen, holländischen und französischen Schiffsbesatzungen, die an den Küsten anlegten. Genauer gesagt, tauschten sie es gegen Waren aller Art, die sie dann in Santo Domingo und Umgebung verkauften.

Der Umstand, daß sich hier formell gesehen Untertanen der Besteuerung entzogen, war für den König ebenso ärgerlich wie die Freiheit, die sich diese Untertanen herausnahmen, einfach zu machen, was ihnen gefiel. Die spanische Krone war nicht gewillt, solche Freiräume zu dulden, weil sie die Sache so betrachtete, daß das ihre Autorität und damit ihre Kolonialmacht untergrub.

Zusätzlich fiel noch ins Gewicht, daß sich in Spanien ein strenger, von katholischen Orden, paramilitärischen Einheiten und der Inquisition eingerichteter und aufrechterhaltener Cordon sanitaire um Spanien zog, der die Häfen strikt überwachte und dafür sorgte, daß die Reformation von Spanien ferngehalten wurde.

Dort aber, in Hispaniola, legten protestanische Schiffe im Niemandsland an und trieben nicht nur Handel, sondern womöglich auch Gedankenaustausch mit den dort ansässigen unkontrollierten Untertanen der spanischen Krone. Der König und der spanische Klerus befürchteten eine Art Verseuchung der Kolonien, die sich gerade von Hispaniola aus leicht nach Spanien selbst einschleichen könnte. Diese Insel war nämlich eine Art Drehscheibe, die viele zuerst anliefen, wenn sie die Kolonien besuchten, und von der sie schließlich wieder nach Spanien aufbrachen.

Deswegen erging ein Befehl an die Kolonialverwaltung in Santo Domingo, diese Gegenden an der West- und Nordküste zu entvölkern, ihre Bewohner zwangsumzusiedeln und die ehemals relativ blühenden Siedlungen vollständig zu zerstören, um eine Rückkehr zu verhindern. Diesem Befehl wurde auch Folge geleistet, wobei es zu Kämpfen und Toten kam und Soldaten eingesetzt wurden.

Die unmittelbaren Folgen waren wirtschaftlicher Natur. Der Handel mit dem Rindfleisch und Leder und den dafür erhaltenen Waren, die die jeweiligen Schiffe geladen hatten, hatte nämlich durchaus zur Prosperität Hispaniolas beigetragen und Handel und Konsum belebt. Die Viehzucht verringerte sich, die Zuckerplantagen ebenfalls. Die Insel verarmte, Menschen wanderten aus. Hisponiola wurde zu einer Art Strafkolonie, wo niemand hinwollte.

In den verlassenen Regionen hingegen siedelten sich entlaufene Sklaven an. Piraten übernahmen die verlassenen Häfen und begannen von dort erst recht Schmuggel und Raubzüge. Eine tatsächlich gesetzlose Zone entstand und die durch den wirtschaftlichen Niedergang sehr ausgedünnte Kolonialverwaltung Hispaniolas hatte nicht mehr die Macht, diesem Treiben Einhalt zu gebieten.

Die spanische Krone hatte Territorium aufgegeben und Wirtschaft, also gesellschaftlichen Reichtum, vernichtet. Die Trennlinie, die sie durch die Insel zog und westlich derer sich niemand ansiedeln durfte, teilte in der Tat Hispaniola in die 2 Hälften, aus denen es heute besteht.

An dieser Episode zeigt sich noch einmal der zerstörerische Charakter des Kolonialismus. Nicht nur die vorkoloniale, einheimische Wirtschaft auf Hispaniola wurde durch die spanische Kolonialmacht vernichtet, sondern sogar die unter der Herrschaft Spaniens entwickelte Landwirtschaft und Handelstätigkeit wurde gewaltsam ausgelöscht, mitsamt den dabei entstandenen Siedlungen.

Dieser Rückzug hatte weitreichende Folgen für die weitere Entwicklung Hispaniolas, und auch des heutigen Haití.

Sklavenhalter, Sklavenaufstände und die Bürde der Unabhängigkeit

Zwischen 1789 und 1843 erschütterten die Ausläufer der Französischen Revolution, der Koalitions- und Napoleonischen Kriege die Insel. Spanier, Franzosen und Briten gaben sich ein Stelldichein auf Hispañola.

Der Ostteil wurde 1822 bis 1844 zweimal von Heeren der aufständischen bzw. nicht mehr-Sklaven aus Haití besetzt, beim zweitenmal auf zwei Jahrzehnte. Unter dieser haitianischen Herrschaft wurde die Sklaverei endgültig aufgehoben und der landwirtschaftliche Kleinbesitz durch eine Landreform eingerichtet. (Es sollte die letzte Landreform in der DR sein.) In dieser Zeit verließ noch einmal ein Teil der weißen Bevölkerung den Ostteil der Insel, weil sie ihre Privilegien und ihren Besitz verloren.

Nach dem Abzug der Haitianer erklärten einige Mitglieder der Oberschicht die Unabhängigkeit Santo Domingos und verzettelten sich in den folgenden Jahrzehnten in Verteilungskriege. Kriege, bei denen nicht viel zu holen war, weil nichts da war.

Das wurde einem Caudillo aus Santo Domingo eines Tages zu bunt und er erklärte die Rückkehr zum Kolonialstatus und unterstellte sich 1861 vertraglich wieder Spanien.

Nur die Dominikanische Republik unternahm diesen Schritt, nach der Unabhängigkeit wieder in den Kolonialstatus zurückzukehren, kein anderer Nachfolgestaat des spanischen Kolonialreichs.

UNABHÄNGIGKEIT Die Unabhängigkeit, wie die Freiheit, ist zunächst einmal ein negativer Begriff, d.h., sie hat keinen Inhalt. Sie bestimmt sich in Abgrenzung zu einem unerwünschten Zustand, der Abhängigkeit. Meistens ist es so, daß sich diese Staaten geschwind in neue Abhängigkeiten begeben, die aber gar nicht als solche bezeichnet werden. Man feiert die eigene Fahne und erläßt Verfassungen, aber an der Hintertür und mit deutlich weniger Tamtam wird darüber verhandelt, welche Konditionen ein Kredit hat und wie man an die nötigen Transportmittel und Waren kommt, vor allem die Luxusgüter für die Eliten. Wenn ein Land wenig zu bieten hat, wie beide Hälften der Dominikanischen Republik, so gestalten sich genau diese Verhandlungen sehr unerfreulich, weil die frischgebackenen neuen Staaten geraten wieder in die Klauen genau solcher Mächte, wie derer, denen sie eben entronnen sind. Diese haben fast alles, die neuen Staaten fast nichts. Sie plumpsen in Schuldenfallen, müssen nationalen Reichtum verpfänden und rufen dadurch Unzufriedenheit im Inland hervor, was unerfreuliche Erscheinungen wie ermordete Politiker, Revolten, Putsche und Bürgerkriege nach sich zieht. Am Ende kommt es zu Invasionen und die heißt ersehnte Unabhängigkeit ist endgültig beim Teufel. Die Dominikanische Republik hat das alles durchgemacht und es ist, als ob ihre frühen Politiker in einer Art von Hellsichtigkeit beschlossen hätten: Nein Danke, wieder zurück in die Abhängigkeit. |

Angesichts dessen, daß heute oft von „Neokolonialismus“ die Rede ist, wenn es um das Verhältnis des Westens gegenüber Afrika oder Lateinamerika geht, und auch angesichts dessen, welchen guten Rufes sich der Begriff „Unabhängigkeit“ erfreut – unabhängige Staaten, unabhängige Medien, usw. –, ist es angebracht, sich bei dieser seltsam anmutenden Entscheidung der Eliten von Santo Domingo etwas aufzuhalten.

Um so mehr, als das benachbarte Haití das 2. Land der Neuen Welt war, das den kolonialen Status abschüttelte, nach den USA – und dabei sehr schlecht gefahren ist.

Es gab in Santo Domingo sogar eine Zeitlang das alternative Projekt, sich an die USA anzuschließen, es setzte sich aber die Spanien-Variante durch.

Diese Rückkehr in die Arme des Mutterlandes wurde natürlich auch nicht von allen Einwohnern der Insel begrüßt. Sowohl unter den Eliten als auch den Nachfahren der Sklaven war dieser Schritt unpopulär und sie begannen einen Aufstand, der von Haití aus unterstützt wurde, weil dort erst recht niemand wieder ein Kolonialsystem auf der Insel wollte.

Die Spanier zogen 1865 ab und der Ostteil verfiel wieder in Bürgerkrieg. Nach der Ermordung eines Diktators, der das Land in Schulden gestürzt hatte, drohte um die Wende zum 20. Jahrhundert eine Invasion, diesmal aus Frankreich, wo der Großteil der Schulden gemacht worden war.

In diesem Augenblick traten die USA als Player auf den Plan. Unter dem Präsidenten McKinley hatte sich die USA auch in eine Art Kolonialmacht verwandelt, die sich an die Stelle der alten Mächte gesetzt hatte. Zusätzlich wollte sein Nachfolger mehr denn je eine Intervention der alten Welt verhindern, und drittens wurde gerade der Panama-Kanal in Angriff genommen. 1903 hatten die USA das Gebiet Kolumbien weggenommen und der Präsident Roosevelt war fest entschlossen, dieses Projekt durchzuziehen.

Da wollte er keine Störungen durch ausländische Interventionen.

STAATSVERSCHULDUNG Der Weg der jungen Dominikanischen Republik in die Schuldenfalle war vorgezeichnet. Es handelt sich keineswegs um einen Sonderfall: Die Politiker der unabhängig gewordenen lateinamerikanischen Staaten standen bald vor den Türen der europäischen Banken. In dieses bereits relativ gut geölte Getriebe des Geldmachens aus dem Nichts gerieten die Politiker der neuen Staaten Lateinamerikas. Sie waren zunächst ideale Opfer, pardon, Kunden: Sie repräsentierten eine Staatsgewalt, hatten hohen Geldbedarf und die ihnen unterstellten Gebiete hatten viel zu bieten, was vorher die spanische und portugisische Kolonialmacht über Konzessionäre und windige Figuren aller Art auf die europäischen Märkte gebracht hatten: Gold, Silber, Kupfer, Zuckerrohr, Kautschuk, Indigo und vieles anderes mehr winkten sozusagen als die Beute, die man als europäische Bankenwelt mit Krediten an Land zu ziehen hoffte. Als der mexikanische Präsident Benito Juarez 1861 angesichts der leeren Staatskasse den Schuldendienst einstellte, rief er damit die Intervention Frankreichs hervor, dessen größenwahnsinniger Potentat den Grundstein für ein französisches Kolonialreich in Lateinamerika legen wollte. Er hatte allerdings die Rechnung ohne die USA gemacht, die die Mexikaner nach Kräften unterstützten. Die mexikanische Armee vertrieb die Franzosen mitsamt ihrer österreichischen Entourage, was bald auch den Sturz Napoleons III. zur Folge hatte. Als in Santo Domingo abermals eine Inkasso-Intervention drohte, waren die USA entschlossen, das zu verhindern. Mit dem europäischen Finanzkapital wollte sich die US-Regierung jedoch nicht verscherzen. Sie benötigte den europäischen Kredit für den eigenen nationalen Aufbau, und der eigene Banksektor war noch nicht genug konsolidiert, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken. Der hohe Titel der Schuldenaufsicht wurde zur Grundlage der militärischen und politischen Interventionen der USA in Lateinamerika, übrigens auch dann, wenn offiziell westliche Werte geschützt und der Kommunismus bekämpft wurde: Im Hintergrund lauerten immer Schuldenberge, die zu bedienen waren. Also übernahmen die USA unter Präsident Roosevelt die Schulden von Santo Domingo, schlossen einen Vergleich mit den Gläubigern, der die Schuld auf weniger als die Hälfte reduzierte, und mit der DR einen Vertrag, der den USA den Zugriff auf die Zolleinnahmen sicherte. Unter formeller Aufsicht der dominikanischen Behörden, de facto aber von Beamten der USA behielten sich letztere 50% der Zolleinnahmen. Diese Abmachung trat 1906 in Kraft, es ist nicht klar, wann sie zu enden hätte, oder ob diese Einnahmen unbegrenzt in die Staatskasse der USA hätten fließen sollen. (Vorstellbar wäre es …) Aufgekündigt wurde sie endgültig im Jahre 1940 durch die Regierung Trujillo. Die Zollhoheit der USA führte zwar dazu, daß die DR auch Zölle (45% der Einnahmen) erhielt, die ansonsten möglicherweise auf dem Weg in die Hauptstadt versickert wären. Sie lähmte aber den Handel und erhöhte die Unzufriedenheit im Lande. |

Der Einmarsch der USA in der DR vollzog sich 1916, noch vor ihrem Eintritt in den I. Weltkrieg. Man kann diese Invasion als eine Art Probegalopp betrachten, mit dem die USA eine aktive Rolle im Weltgeschehen ankündigten und auch Truppenverlegungen probten – in einem sicheren Terrain, wo kein nennenswerter Widerstand zu erwarten war. Der, den es dennoch gab, wurde schnell niedergeschlagen.

Die Invasion fiel umso leichter, als die USA zu diesem Zeitpunkt Haití bereits besetzt hatten.

Die USA besetzten die DR, errichteten eine Militärregierung, bekämpften Guerillabewegungen und anderen Widerstand und führten die Zensur ein. Sie errichteten durch die Schaffung einer Nationalen Armee ein Gewaltmonopol, das in der DR bisher nicht vorhanden gewesen war. Sie blieben 8 Jahre lang. Der zunächst von ihnen bei ihrem Abzug 1924 genehmigte Präsident wurde 1930 von einem von den USA unterstützten Militärangehörigen gestürzt und damit begann die 30-jährige Diktatur von Rafael Trujillo.

Die USA und der Diktator Trujillo

Rafael Leónidas Trujillo war ein Krimineller, der sich mitsamt seiner Familie mit allerlei Diebstählen und Ähnlichem sein Leben verdiente. Er begriff die Chance, die eine von der US-Besatzungsmacht aufgestellte Miliz bedeutete, die ihren Mitgliedern freie Hand für Plünderungen gab, sofern sie den Interessen der Besatzungsmacht nicht widersprachen.

Den US-Besatzern war ein solcher Mann gerade recht, es war klar, daß er alles machen würde, was die USA verlangen, solange er sich selbst dabei die Taschen füllen konnte.

Trujillo erfüllte für die USA mehrere Funktionen in seiner mehr als 30jährigen, von den USA gestützten Herrschaft:

1. Seine Diktatur war ein Modell für die USA, in ihrem Hinterhof ihnen genehme Potentaten einzusetzen, die ihnen bedingungslos ergeben waren und die ihre jeweiligen Staaten unter Kontrolle hatten.

Wie im Falle Trujillos war es dafür günstig, sich dafür solcher Leute zu bedienen, die nicht den angestammten Eliten des Landes angehörten, sondern ihren Aufstieg der Zusammenarbeit mit den USA verdankten. Diese Leute würden auch weiterhin auf die USA setzen, weil sie von ihnen abhängig waren und die Unterstützung von außen brauchten, um im Inneren ihre Herrschaft ausüben zu können.

Dieses Modell wurde später auf verschiedene Staaten der Karibik, Mittel- und Südamerika ausgedehnt.

2. Dergleichen Leute waren skrupellos und eigneten sich daher gut dafür, durch den Einsatz von Gewalt aller Art abschreckend zu wirken – gegen innere Oppositionelle, die den Interessen der USA gefährlich werden konnten.

Das System Trujillos, mit Folter, Verschwindenlassen bzw. offensichtlichen, von der Regierung angeordneten Morden Terror in der Gesellschaft der DR zu säen, sollte auch eine Art Modell werden, das sich nach dem II. Weltkrieg mit der 1946 in der Panama-Kanal-Zone gegründeten School of the Americas über den ganzen lateinamerikanischen Kontinent verbreitete und besonders in Chile und Argentinien angewendet wurde, als Trujillo bereits tot war.

3. Die 1956 erfolgte Ermordung des spanischen Exilpolitikers Jesús de Galíndez zeigt das Ausmaß der Kooperation zwischen den US-Diensten, Trujillo und Franco-Spanien. Im Zuge des Kalten Krieges wurde das System nämlich noch weiter ausgebaut, um dem Kommunismus in Lateinamerika zu begegnen. Es genügte inzwischen, mißliebige Personen aller Art zu Kommunisten oder sowjetischen Agenten zu deklarieren, um sie in schöner Einigkeit wegräumen zu können.

Oder aber, wie im Falle Galíndez, bestand Einigkeit zwischen CIA, FBI und Trujillo: Der Mann mußte weg, weil er zu viel über diese Zusammenarbeit wußte.

Die DR bewährte sich also im 20. Jahrhundert, wie schon in der Kolonialzeit, als eine Art Labor und Testgelände – in diesem Fall zur Unterwerfung des lateinamerikanischen Hinterhofs in das US-System der kontrollierten Souveränitäten und militärischen Interventionen.

Trujillos Ideal des Kolonialisierten: Aufstieg zu den Kolonialisatoren

Abgesehen von dieser Nützlichkeit für die USA verfolgte Trujillo auch noch eine eigene Agenda, um sich von der zweiten Hälfte der Insel, den von ihm als minderwertig eingestuften Schwarzen Haitís abzugrenzen.

1. Weniger Schwarze

Der erste Schritt in diese Richtung war das sogenannte „Petersilie-Massaker“ 1937, bei dem unter dem Vorwand der Sicherung der Grenzregion zu Haití und der Eindämmung der illegalen Migration zwischen 12.000 und 35.000 Menschen ermordet wurden, weil sie aus Haití stammten oder zumindest dessen verdächtig waren.

2. Mehr Weiße

In diesem Rahmen machten die Vertreter der DR auf der Konferenz von Evian 1938 das Angebot – als einzige –, 100.000 Juden aufzunehmen, um die Hautfarbe der Bevölkerung der Insel „aufzuhellen“.

Warum daraus nichts wurde, ist nicht ganz klar. Trujillo blamierte jedenfalls die sonstigen dort versammelten europäischen Staaten mit diesem Angebot gewaltig. Sie selbst waren ja nicht bereit, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Wenn ein karibischer Inselstaat sie hier so übertroffen hätte, so wären sie in ein sehr schiefes Licht geraten.

Den USA wäre es darüber hinaus auch sicherlich nicht recht gewesen, wenn das von ihnen gerade eingerichtete Regime mit einem solchen Zustrom europäischer Siedler womöglich andere Ambitionen gegenüber den USA entwickelt hätte.

Trujillo erhielt offenbar im Hintergrund ein Verbot, Juden aufzunehmen. Er ließ sich jedoch von seiner Absicht nicht ganz abbringen und es gelang ihm, mittels Verhandlungen jeweils kleinere Gruppen jüdischer Flüchtlinge in die DR zu transferieren.

Ebenso bemühte er sich mit Erfolg um Flüchtlinge der II. Spanischen Republik, wie eben den später tragisch zu Tode gekommenen Galíndez.

|

Die in Haití und die DR geteilte Insel Hispaniola. |

Hangmen also die

Bis heute ist nicht ganz klar, in wie weit die USA die Attentäter unterstützten, die Trujillo im Mai 1961 in der Nähe der Hauptstadt erschossen. Sein Sohn nahm blutige Rache an den Attentätern, wurde jedoch im Herbst desselben Jahres vom dominikanischen Militär gestürzt und verließ die Insel.

Dieser „Aufstand der Piloten“ fand mit Sicherheit mit US-Unterstützung statt: So sollten Ereignisse wie in Kuba verhindert werden, wo ein Diktator vom Volkszorn hinweggefegt worden war und die Falschen an die Macht gekommen waren.

Wie sich herausstellte, war es aber damit nicht getan.

„Trujillismo“ ohne Trujillo

Die neuere Geschichte der DR spielte sich, was die politische Ebene anging, als Rivalität zweier Personen ab: Joaquín Balaguer und Juan Bosch.

Beide begannen ihre unterschiedlichen Karrieren als Schriftsteller und Journalisten.

Balaguer war ein enger Mitarbeiter Trujillos und hatte Posten als Botschafter und Minister besetzt. Nach dem Tod Trujillos stand er einer Übergangsregierung vor. 1963, in den ersten freien Wahlen seit Trujillos Amtsantritt gewann Juan Bosch und trat das Amt des Präsidenten an.

Bosch hatte in den 30-er Jahren zunächst die Regierung von Trujillo als eine Möglichkeit einer eigenständigen nationalen Entwicklung begrüßt, war aber bald enttäuscht worden. 1938 ging er ins Exil, wo er ein Jahr darauf in Kuba die Revolutionäre Dominikanische Partei gründete, nach dem Vorbild der kubanischen Partei ähnlichen Namens: Ziel war ein sozialstaatlich orientierter demokratischer Staat, frei von ausländischem Militär, in dem alle Einwohner des Landes ihr Auskommen haben sollten. Es ist bezeichnend für die Verhältnisse in Lateinamerika, daß die Einführung eines solchen politischen Systems oder nur der Versuch derselben bereits als „revolutionär“ galt.

Nach der Ermordung Trujillos kehrte er aus dem Exil zurück und erschien vielen Dominikanern im Unterschied zu Balaguer als eine integre Figur, die einen Neuanfang und eine Wende zum Besseren versprach.

Fast alles, was er in Angriff nahm, brachte ihm bald den Verdacht des Kommunismus ein: eine neue Verfassung, Arbeitsrechte, die Freiheit zu gewerkschaftlicher Organisation, liberale Lehrpläne und vor allem – eine Landreform, die die Großgrundbesitzer gegen ihn aufbrachte. Nach nur 7 Monaten putschte das Militär gegen ihn und Bosch ging wieder ins Exil.

Eine Erhebung innerhalb des Militärs, die die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten Bosch forderten, führte 1965 zu einer weiteren Invasion der USA mit 42.000 Mann. Sie zogen erst wieder ab, als neue Wahlen wieder Balaguer an die Macht brachten.

Balaguer regierte 12 Jahre, mit ähnlichen Methoden wie Trujillo. Als die USA eine erneute Wahlfälschung verhinderten, mußte er einige Zeit pausieren, kam aber 1988 wieder von neuem an die Macht und regierte bis in die 90-er Jahre.

Bosch trat immer wieder zu Wahlen an, blieb aber chancenlos. Die Bevölkerung der DR hatte verstanden, daß die Wahl eines nicht genehmen Kandidaten US-Interventionen zu Folge hatte und daß die Dominikaner „keine zweite Chance auf Erden hatten“.

Die Zusammenarbeit mit den USA ist alternativlos.

Sie setzt sich auch im 21. Jahrhundert fort.

Vermischtes

In all diesen Jahren haben US-Firmen in der DR investiert, Grund gekauft, Firmen gegründet und stellen auch in den zur Zeit der ersten Regierung von Balaguer eingerichteten Sonderwirtschaftszonen das Gros der Unternehmen.

In der DR besitzen laut Wikipedia „1 % der Landwirtschaftsbetriebe … über 50 % des Nutzbodens, während 75 % der kleinen Agrarbetriebe nur über einen Anteil von 15 % verfügen.“ (Wikipedia, Wirtschaft der DR)

Diese Latifundien setzen auf Cash Crops für den Export, wie Avocados, sodaß der einheimische Bedarf aus Importen gedeckt werden muß.

Aber Landreformen sind, wie man gelernt hat, eine No-Go-Area.

Ansonsten ist der ohnehin in der Hand ausländische Konzerne befindliche Bergbau zurückgegangen und die Haupt-Stützen der Wirtschaft der DR sind Tourismus und die Überweisungen der dominikanischen Migranten: „Die dominikanische Diaspora in den USA zählt zu den größten lateinamerikanischen Gemeinschaften im Land. Rund 2,4 Millionen Menschen dominikanischer Herkunft leben in den USA (Stand: 2021) … Überweisungen dominikanischer (…) Migranten aus den USA machen etwa 7 bis 8 % des Bruttoinlandsprodukts der Dominikanischen Republik aus“. (Wikipedia, Beziehungen zwischen DR und USA)

Wenn das Lob erklingt, daß „die DR 2022 die 7-größte Wirtschaft Lateinamerikas“ ist, das stärkste Wirtschaftswachstum Mittelamerikas und der Karibik hat, usw. usf. – so sagt das über die anderen verglichenen Staaten Unerfreuliches aus.

Besonders krass fällt der Vergleich mit den unglücklichen Nachbarn in Haití aus, die vor ihrem Elend in Massen in die DR flüchten und auch immer wieder in großen Mengen zurück nach Hause abgeschoben werden.

August 2025