|

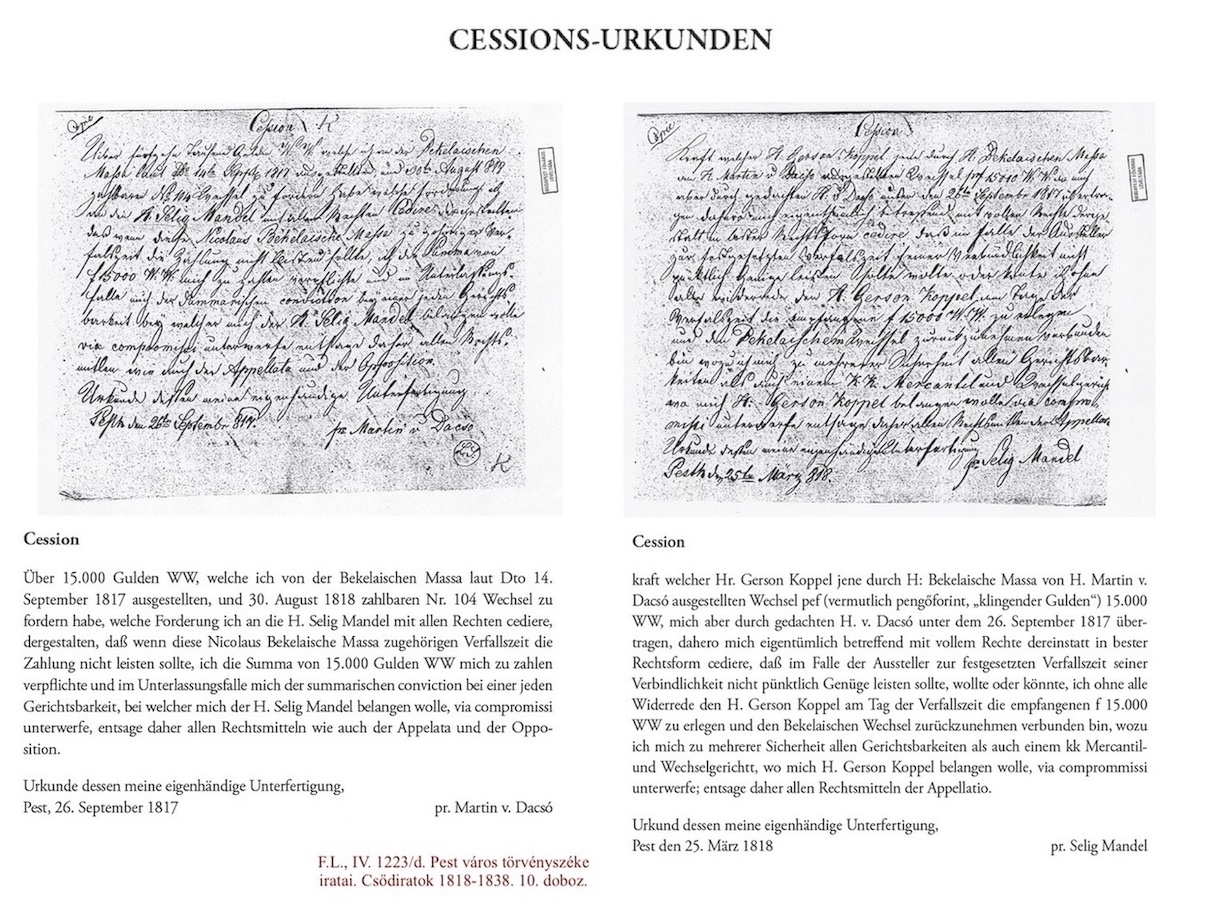

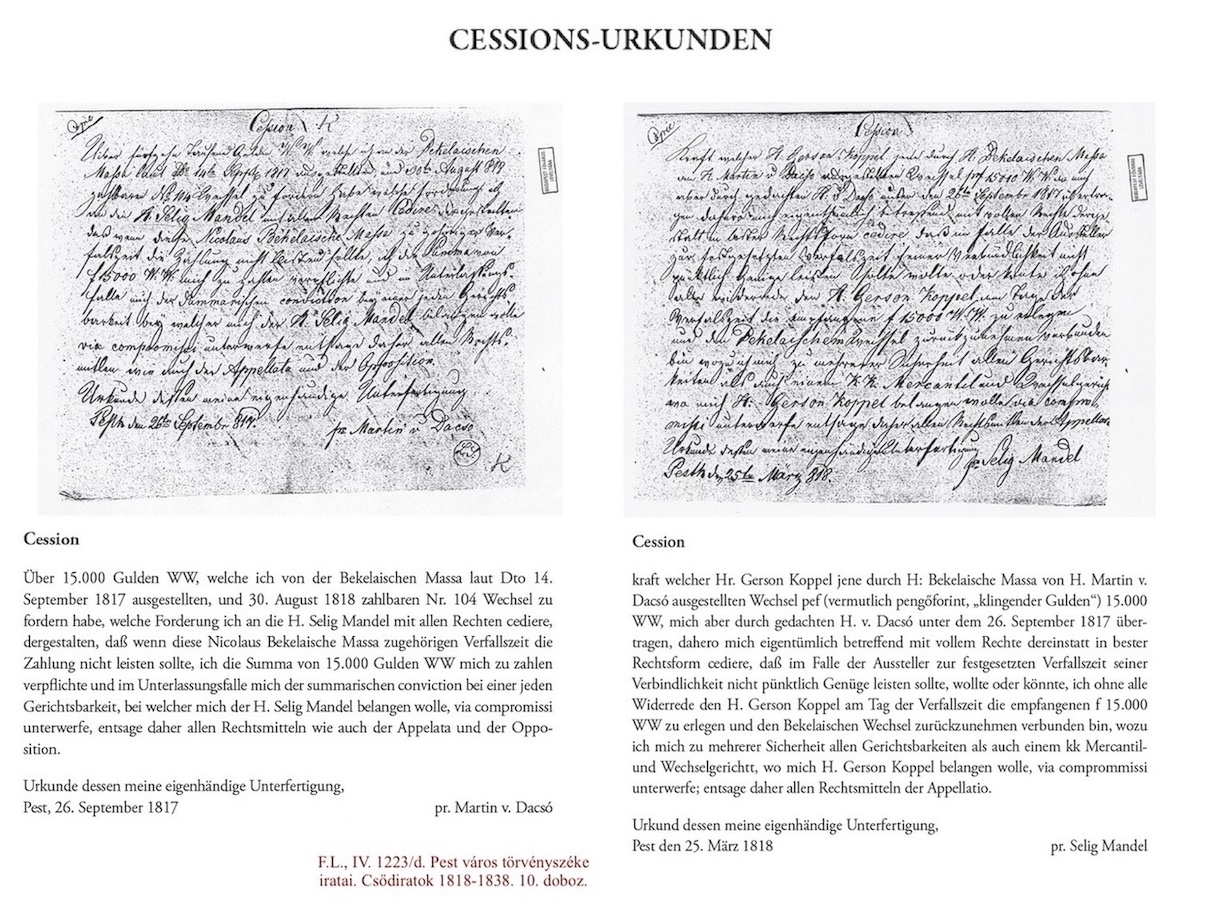

Der ursprüngliche Wechsel ist zwar nicht mehr da, aber die Kopien der Cessionsurkunden, mit denen dieser Wechsel die Hände wechselte, finden sich in einer Abteilung für Konkursprozesse. Daraus läßt sich schließen, daß es bei der Einlösung des Wechsels Schwierigkeiten gegeben hat oder der Wechsel nicht zur Verfallszeit präsentiert worden ist, weswegen er bei einer Konkursmasse landete. Der Wechsel wurde auf eine Konkursmasse oder eine Erbschaft ausgestellt. Es handelt sich also um eine Art frühes Derivat. Derjenige, der den Wechsel ausstellte, Martin von Dacsó, war offenbar ein mit der Abwicklung des Konkurses befaßter Beamter oder von den Geschädigten oder Erben bestellter privater Abwickler. Er hatte jedenfalls die rechtliche Verfügung über diese Masse und konnte kraft derer einen Wechsel ausstellen. Die beiden Akzeptanten des Wechsels, Selig Mandel und Gerson Koppel, waren jüdische Händler in Budapest. Für sie war dieser Wechsel ein Mittelding zwischen Papiergeld und Wertpapier, das durch die Vermögenswerte der Masse und die Stellung des Abwicklers für sie hinreichend besichert war. Sie verwendeten ihn im Weiteren an Zahlungs statt, um nicht Münzen dafür in die Hand nehmen und was wichtiger war, für diese Zwecke in der Kasse aufbewahren zu müssen. Die Übernahme solcher Wechsel diente einer Art von Papiergeldzirkulation. Der Wechsel ist in Wiener Währung ausgestellt. „Besonders (inflationäre) Währungsprobleme gab es als Folge der Napoleonischen Kriege, da es zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die zügellose Ausgabe von Papiergeld (“Banco-Zettel”) zu einer rasanten Abwertung der Währung kam, die letztlich 1811 im “Finanzkrach” (= Staatsbankrott) endete (damals waren 1,061 Millionen Gulden in Papier im Umlauf); mit Wirksamkeit vom 15. März 1811 wurden die Banco-Zettel auf ein Fünftel ihres Nennwerts herabgesetzt (am Anfang als “Einlösungsscheine”, ab 1. Februar 1812 “Wiener Währung”). Im Zuge der Wiederherstellung einer stabilen Währung (die Feldzüge 1812-1815 hatten eine neuerliche Vermehrung des Papiergelds durch Antizipationsscheine mit sich gebracht) kam es 1816 zur Gründung der “Privilegierten Oesterreichischen Nationalbank”, die primär die allmähliche Einlösung des Papiergelds bewerkstelligen sollte. 1820 wurde der Kurs der Wiener Währung auf das Verhältnis 1000 Gulden Wiener Währung = 420 Gulden Conventions-Münze festgesetzt (die Geldentwertung betrug damit zwischen 1799 und 1820 92%).“ 1817, im Jahr nach der Gründung der Nationalbank, erschien also sowohl den Ausstellern als auch den Empfängern die Währung wieder so weit konsolidiert, daß auf sie lautend Wechsel ausgestellt wurden. Im Laufe des Vormärzes wurden die Wiener Währung durch die Conventionsmünze abgelöst, wie sie auch im Schuldschein von 1843 angeführt ist. Die Wiener Währung bestand aber während des ganzen Vormärz’ weiter. Es herrschte also auch auf dem Papier, also bei Kreditgeschäften aller Art, ein duales Währungssystem bis zur Revolution von 1848. |